近日冷空氣南下,台灣各地都急降溫。示意圖。pexels by belle-co

▋冬天愈來愈怪?鄭明典:這波降溫與全球暖化有關

▋氣候績效評比出爐,台灣排59名!環境部:排名失真

▋恐無綠電可用?環評法修法加嚴光電限制,業者警告產業恐崩盤

▋經部2035年拚百萬噸碳封存商轉,明年啟動試驗計劃

▋黑面琵鷺頻爆中毒事件,合庫攜手農業部啟動全台首座預警系統

冬天愈來愈怪?鄭明典:這波降溫與全球暖化有關

入冬後的早晨空氣開始帶著涼意,許多人一覺醒來都發現寒意比前幾日更明顯。中央氣象署技正謝佩芸表示,19日清晨受到東北季風增強影響,北部低溫僅 14、15 度,中南部也降至17、18度,正式啟動今年第一波明顯降溫。然而,看似「正常變冷」的天氣,其實和全球暖化脫不了關係。

前氣象局局長鄭明典於14日在臉書指出,今年北極不但暖,甚至比過往高出不少。從北極上空的氣溫距平圖來看,北極大多數地區都比氣候平均更暖,尤其北極圈內更明顯被暖空氣籠罩。

鄭明典解釋,極區變暖會削弱極渦的穩定性,使原本被鎖在北極圈的冷空氣容易破洞外洩。一大片「氣溫比氣候平均冷」區域出現在亞洲極北地帶,那正是破口後外流的冷空氣,而這股氣團向東及向南移動,支撐了蒙古高壓的發展,也成為往南影響台灣的主要來源。

這波冷空氣勢力不弱,但台灣四周海面仍處於偏高海溫,讓外來冷氣團被部分削弱。鄭明典形容,台灣目前感受到的只是「大陸冷氣團的邊緣」,冷得有感,但不至於劇烈。相比之下,中國北方及內陸區域因為缺少海洋調節,降溫將更急促、幅度更大。

氣象署預估,冷空氣將在17日晚間起逐步影響台灣,19日清晨達到最冷時段,之後因冷空氣整體庫存偏少,氣溫會相對快速回升,呈現典型的「先急降、再明顯回暖」。

民眾經常疑惑:「不是全球暖化嗎?為什麼反而變冷?」鄭明典也表示,這正是暖化帶來的天氣極端化現象。當北極升溫速度快過全球平均時,極渦結構變得鬆散,使冷空氣更容易大規模南下。也就是說,看似冬天變冷,其實源頭仍是全球暖化。

氣候績效評比出爐,台灣排59名!環境部:排名失真

報告指出,台灣在溫室氣體排放與能源使用兩項表現尤其不理想,再生能源與氣候政策則落在「偏低(Low)」區間,整體減碳速度仍與《巴黎協定》要求的軌跡相距甚遠。

國際組織德國觀察(Germanwatch)與歐洲氣候行動網(CAN Europe)18日公布最新一年度「氣候變遷績效指標」(CCPI)。台灣在64個受評國中名列第59名,被歸類為「非常低」(Very Low)等級。

★台灣第一個ESG與USR永續整合平台,加入ESG遠見共好圈★

CCPI指出,雖然台灣已承諾2050年達成淨零排放,並正在制定第三版國家自定貢獻(NDC3.0),但過去的減碳成果與目標相比仍不夠明顯。以數據來看,2023年排放量僅較2005年下降4.6%,距離原本設定的2025年10%減量目標恐仍有落差。

報告同時質疑,台灣即將在2025年上路的碳費與碳邊境調整制度仍保留許多彈性,使大型工業排放者能以較寬鬆的方式因應。能源轉型方面,燃煤電廠雖逐步退場,但由天然氣(LNG)快速填補缺口,被認為將長期鎖住排放,不利真正降低化石燃料依賴。

在再生能源部分,台灣規劃2050年讓綠電占比達到50–60%,並提出大規模太陽能與離岸風電建置計畫。然而CCPI指出,目前推動速度仍偏慢,2025年再生能源發電占比可能僅約15%。主因包括電網容量不足、整合措施不夠,外加部分地區因土地爭議、生態疑慮或過去爭議案件而降低支持度,使建置進度多次延宕。

交通與建築轉型方面,台灣將2030年公車與政府車隊全面電動化、2040年全面推動新售汽機車電動化列為目標,但報告認為目前基礎建設與公共運輸仍不到位,執行速度落後政策時程。

面對排名,環境部回應CCPI評比方法「具有爭議,參考價值有限」。環境部表示,台灣排放量在2007年達高峰後已逐步下降,2023年較2005年減少 4.64%,2024年更預估可減6.7%。相較全球排放量持續攀升,台灣是少數同步達到「經濟成長與排放下降」的國家。

環境部也指出,CCPI為亞洲國家設定的人均排放基準過低,導致排名失真;日本、加拿大亦在記者會上對此提出疑慮。環境部引用聯合國環境署(UNEP)最新報告強調,評估氣候努力不能只看人均排放,而應同時觀察總量與趨勢,並表示台灣正依循《氣候變遷因應法》,推動碳費、更新 NDC 及強化調適相關工作。

恐無綠電可用?環評法修法加嚴光電限制,業者警告產業恐崩盤

立法院14日三讀通過《環境影響評估法》、《發展觀光條例》與《地質法》部分修正條文,大幅提高太陽光電設置的審查門檻。新法最大變化,是將光電由原本行政命令調整為法律規定,使相關規範更為僵固。

未來只要位於環境敏感區,或是在山坡地、水域設置5公頃、10MW以上的案場,都必須進入環評;一般地面型光電若超過40公頃或40MW,也需接受審查。僅屋頂型、自用小型裝置與1公頃以下通過環評者不在此限。

修法同時擴大禁建範圍,包括國家風景區、地質遺跡、山崩地滑敏感區等都不得設置地面型與水面型光電。針對部分立委希望納入國家公園禁建,國家公園署說明現行法本已禁止開發,因此最終未列入修法。

推動修法的民眾黨與國民黨強調,過去環評制度由行政部門以子法管理,標準易受政策搖擺影響;改以母法明訂可提高門檻,也能制衡「經濟部重經濟、輕環境」的傾向。民眾黨立委張啟楷甚至形容,新制度「讓環境、農漁民與負責任的業者都能受益」。

但民進黨團批評版本過度僵化,將光電視為高汙染產業,無視不同案場的特性差異。民進黨立委鍾佳濱指出,他們版本原規劃針對埤塘、滯洪池、濕地、漁塭等地訂定更細緻的環評門檻,並授權環境部以子法管理規模,但最終未獲多數支持。

環境部也提醒,光電環評規範上升至母法後,未來若需因應氣候目標或市場變化調整規範,都必須回到立院修法,恐降低政策彈性。

經濟部對三讀版本表達「深表遺憾」,指出修法未考量不同光電案場的目的與規模差異,將使大部分非屋頂型案場都被迫進入需時1至2年的環評程序,形成「四輸局面」──合法業者受創、偏鄉與農漁民自用光電受阻、出口企業綠電取得延宕、國家淨零進度全面拖慢。

經濟部強調,AI與半導體製程電力需求暴增,各大客戶均要求採用綠電。若綠電開發因環評卡關,可能出現「沒綠電可買」的風險,進而影響台灣供應鏈競爭力。

太陽光電產業七大公協會也發聲明指出,新法將低汙染的光電視同高汙染產業,用極低的面積門檻與連地號納管等規定,提高到比火力與核電更嚴格的審查標準,與國際趨勢完全背離。他們警告,若審查時程被拉長、成本暴增,光電產業鏈恐面臨崩盤,關係到35萬從業人員與200萬人口的生計。

支持修法者認為,過去光電爭議屢屆不斷,顯示審查標準需提高;但反對者則指出,台灣是出口導向經濟體,過度強化管制恐讓能源轉型倒退。

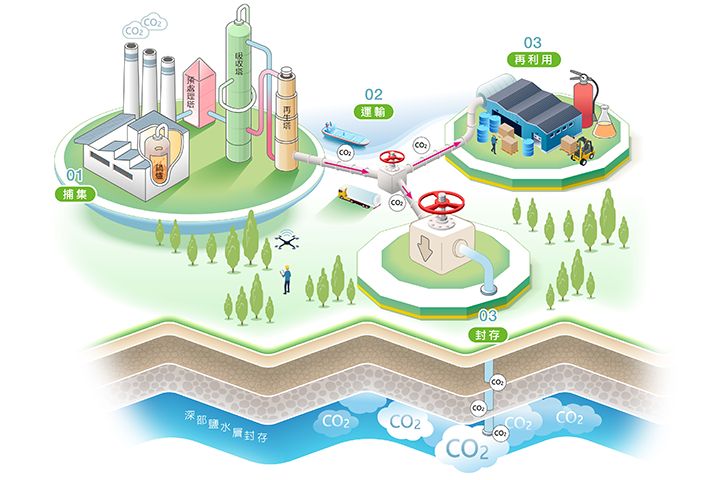

經部2035年拚百萬噸碳封存商轉,明年啟動試驗計劃

在全球競逐淨零排放的浪潮中,碳捕捉與封存(CCS)被視為不可或缺的技術。經濟部能源署副署長陳崇憲17日表示,台灣將在2026年啟動跨部會的萬噸級試驗計畫,預計2029年開始灌注驗證,若法規與技術均成熟,2035年將邁向百萬噸級的商業化部署。

為加速碳捕捉與封存技術在電力領域的應用,台灣自2023年起與英國標準協會(BSI)合作,推動制定全球第一套針對配置碳捕捉與封存設施的火力電廠「去碳電力監測與核算」標準PAS 247。這套標準由台灣主導架構,並於2025年10月正式發布。

陳崇憲以台灣淨零策略為主題指出,全球已有50座碳封存設施運作,從日本苫小牧試驗場到挪威Northern Lights專案,都顯示碳捕捉與封存已邁入可行階段。未來包括鹽水層封存等技術仍被視為重要方向,但商業模式、法規制度與經濟誘因仍需同步建構。

陳崇憲表示,政府的第二階段能源轉型政策已把碳捕捉技術列為淨零工程之一,並評估西海岸具備封存潛力。根據規劃,2050年燃氣電廠加上碳捕捉的發電占比將達 20%至27%,意即台灣未來部分基載電力必須依賴碳捕捉技術才能達標。

目前台電與中油均已啟動前期試驗:台中電廠每年可捕捉約2000噸二氧化碳;中油鐵砧山試驗場則鎖定碳儲存,每年規模可達約10萬噸。這些數據將成為後續萬噸級試驗的重要依據。

他也坦言,台灣在地質條件、社會接受度和地震風險方面都與歐洲不同,因此示範計畫必須先累積資料、建立法規、並逐步與民眾溝通,才能為更大型的封存工程鋪路。

陳崇憲說明,國科會、經濟部與環境部將共同推動萬噸級試驗,2026年先展開地質調查,目前初步評估桃園、林口及雲林以南地區具有較高封存潛能。預計2027至2028 年完成硬體設施建置,2029年開始進行灌注並展開2至3年的安全與效果驗證。

他表示,只要示範結果穩定,加上碳權制度、無碳電力憑證、經濟誘因等配套齊備,台灣最快有望在2035年部署百萬噸級碳封存設施,正式跨入商業化階段。

黑面琵鷺頻爆中毒事件,合庫攜手農業部啟動全台首座預警系統

每年冬季飛抵台灣的黑面琵鷺,是全球瀕危鳥種,也是台灣在國際保育舞台上的重要象徵。然而近年連續發生的肉毒桿菌中毒事件,造成大量鳥隻死亡,也凸顯台灣沿海濕地面臨的生態壓力。為提升保育能量,合庫銀行18日與農業部生物多樣性研究所簽署合作備忘錄,正式啟動「黑琵守護網專案」。

黑面琵鷺全球族群約有六成在每年冬季停留於台灣西南沿海,被視為國內最具代表性的濕地物種之一。近年來,肉毒桿菌中毒事件多次造成數十甚至上百隻黑琵死亡,不僅重創族群,也引發社會對濕地品質與生態治理的關切。保育界呼籲,必須建立更完善的偵測與救援機制,才能避免類似危機重演。

合庫近年推動「黑面琵鷺全球影像直播」,成功提高民眾對黑琵生態的關注。今年更進一步從推廣教育跨入實質保育行動,透過與農業部生多所簽署 MOU,啟動整合科研、教育與救援的「黑琵守護網專案」。計畫核心之一,是建置全台第一套針對肉毒桿菌中毒的黑面琵鷺預警系統,期望在危機發生前能提前示警。

農業部生多所長期負責黑面琵鷺救援與復健,是國內野生動物醫療能量最完整的單位。本次計畫由吳世鴻博士與詹芳澤獸醫師共同主持,將整合衛星資料、現地調查與監測技術,預先辨識可能發生肉毒桿菌的高風險地區,讓保育行動從以往的「事後搶救」轉向「事前防護」。

透過建立救援、醫療、復健到預警的「黑琵救援鏈」,計畫期望大幅提升救援效率,也為台灣濕地生態保育奠定更完整的科學基礎。