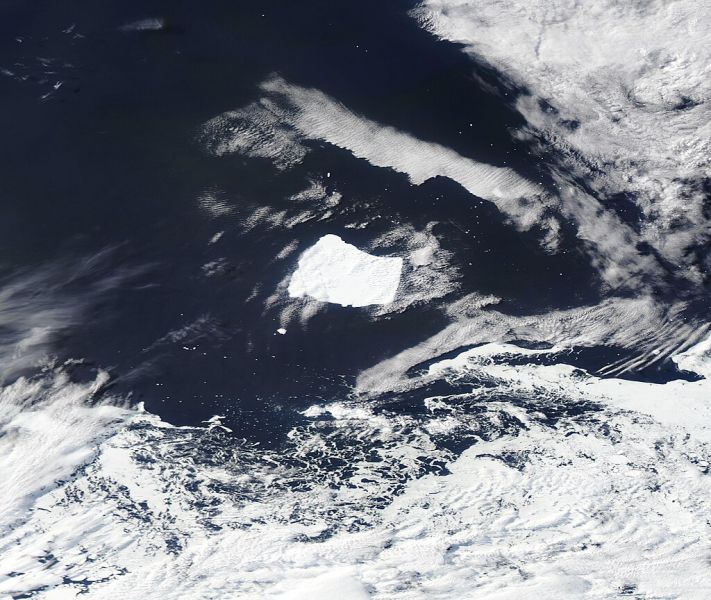

美國NASA在2024年10月20日拍攝的A23a冰山。wikipedia

▋大小和整個洛杉磯相當!南極冰山流浪中,恐危及全球生態

▋全球第二座設備啟用!日本用鹹水、淡水發電,能源危機有解?

▋一面蓋太陽能廠,一面挖稀土汙染河流?中國資本在東南亞的雙面戰略

▋卡崔娜颶風20年後,川普「砍預算、踢人才」!專家:下一場颶風恐更慘烈

▋COP30一邊呼籲別退縮,一邊住房卻狂漲27倍!

大小和整個洛杉磯相當!南極冰山流浪中,恐危及全球生態

一座大小和美國洛杉磯相當,面積約36萬公頃的巨大冰山,正在南極洲海域漂流。這座名為A23a的冰山,比英國倫敦地標碎片大廈(The Shard)更高,卻正在快速融化,科學家甚至還能看見冰層表面出現水窪,這些水窪代表該地區的融冰速度比預期更快,將對南極洲產生災難性改變。

澳洲國立大學團隊在期刊《自然》(Nature)中的報告指出,和北極相比,南極洲突發變化的潛力尚不為人所知,而且有證據顯示南極環境正發生快速、持續的變化。該研究主要作者艾布蘭(Nerilie Abram)警告,如果A23a冰山崩塌,將會對後代造成災難性後果。

★台灣第一個ESG與USR永續整合平台,加入ESG遠見共好圈★

英國南極調查局團隊認為,A23a將在下個月抵達距離南極1700公里遠的南喬治亞島(South Georgia Island)的大陸棚。該團隊表示,這對島上的企鵝將是浩劫,因為企鵝必須大幅改變牠們的覓食路徑,可能無法及時返回雛鳥身邊。英國南極調查局物理海洋學家梅傑斯(Andrew Meijers)表示,一旦冰山隨海流流向開放的南大西洋,很有可能會撞上大陸棚,並被困住一段時間,而這也會嚴重阻礙島上繁殖的野生動物前往覓食地,特別是海豹和企鵝。

全球第二座設備啟用!日本用鹹水、淡水發電,能源危機有解?

日本在福岡啟用第一座滲透壓發電廠,這也是全球第二座利用滲透壓發電的設施。這座發電廠預計每年可產生88萬度電力,足以為一座福岡與周邊地區供應淡水的海水淡化廠提供運轉所需能源。澳洲雪梨科技大學專攻替代水源開發的土木工程環境學院資深講師阿爾塔伊(Ali Altaee)分析,這能為大約220個日本家庭供電。

儘管該技術處在萌芽階段,應用規模有限,但相較於其他再生能源,它有一項優勢,就是能全天候運轉,不受風力、天氣等其他條件影響,只需要依賴淡水、鹹水的混合作用。因此能流動日夜不輟,提供穩定、可靠電力來源。

滲透壓發電的原理,是利用水透過滲透膜從濃度較低的一側,流向濃度較高的一側,試圖平衡兩側濃度的自然過程。當水流向含鹽量較高的一側時,會增加溶液體積,而體積增加的過程也能用來產生能量。

全球第一座運用滲透壓發電的設施位在丹麥馬里亞厄(Mariager),儘管運轉容量和日本福岡幾乎相同,但日本滲透壓發電廠規模比丹麥更大。

然而,理念看似簡單,但要擴大規模卻很難。墨爾本大學化學工程系教授肯蒂許(Sandra Kentish)指出,把水泵入發電廠,或是水流經隔離淡水、鹹水的薄膜時,會損失大量能量。但她認為,隨著薄膜、幫浦技術的演進,這些問題正在得到緩解。

「值得一提的是,日本發電廠使用濃縮海水作為原料,也就是海水淡化廠去除淡水後剩餘的鹽水。這增加鹽濃度差,進而提升可用的能量,」她向《衛報》(The Guardian)解釋。

兩位澳洲學者一致認為,日本福岡滲透壓發電廠的啟用,是個令人振奮的時刻,因為它進一步證實此技術可以用在大規模能源生產。

阿爾塔伊表示,澳洲新南威爾斯州、雪梨周邊也有許多鹽湖,可以用來作為滲透壓發電,而且澳洲也具備建造的專業知識。

一面蓋太陽能廠,一面挖稀土汙染河流?中國資本在東南亞的雙面戰略

中國是東南亞潔淨能源最大投資國,但同時中國企業也因為汙染、環境惡化問題頻上頭條。《德國之聲》(DW)指出,從印尼的鎳礦加工廠到緬甸的稀土礦,中國企業在這些領域業務不斷擴張,但卻對當地河流、空氣品質造成嚴重衝擊。這場轉變的部份原因,是中國國內更嚴格的法規、過剩的工業產能,同時也受到東南亞更廉價勞工、更寬鬆環境法規,以及豐富的自然環境吸引。

這造成極為複雜的局面:中國資本一方面協助東南亞各國建造太陽能電廠、水力發電水壩,另外卻也助長環境爭議、健康風險,以及不斷升高的政治緊張局勢。這也讓一個問題浮上檯面:東南亞各國政府是否如他們所聲稱致力保護環境?

專精東南亞政治與安全議題的美國華府國防大學(National War College)教授阿布薩(Zachary Abuza)表示,現實情況是,大多數政府更關心經濟發展,而不是環境永續,和中國政府的思惟如出一轍。

而這種落差,也在各國造成大量反彈。例如,在東協人口第一大國印尼,去年底以來多家由中國企業經營的鎳加工廠發生抗議與罷工,

然而,今年2月由美國政府資助的非營利安全組織C4ADS發現,印尼超過3/4的鎳礦精煉產能均由中國企業控制,其中不少都和北京當局關係密切。該報告更指出,國內缺乏管控,使得印尼極為仰賴中國的投資,可能會限制政府追究產業責任的能力。

不只是印尼,就在飽受戰火蹂躪的緬甸,中國企業也正在擴大稀土開採業務,緬甸戰略與政策研究所的報告就顯示,自2021年軍事政變以來,熱門礦區撣邦稀土礦開採礦山數量幾乎增加兩倍,但此舉卻汙染大片湄公河區域,引起愈來愈多當地民眾反彈。

這也造成寮國、泰國近幾個月來不少社區抱怨,飲用水當中砷和其他有毒金屬含量激增。今年6月泰國汙染管制局檢測北部清邁、清萊水質,這兩個旅遊熱門城市就位在撣邦與泰國邊境的另一側,砷含量竟是國際飲用水標準的五倍。

泰國政府已向北京要求遏止這些開採作業對環境的影響,中國駐曼谷大使館則堅稱,所有中國企業都恪守所在國家法律,並以合法有序方式展開業務。

但中國仍持續投資造成東南亞環境破壞的產業。加拿大英屬哥倫比亞大學公共政策與全球事務學院助理教授盧茱莉(Juliet Lu)表示,中國在一些最具汙染性、對環境衝擊最大的產業中,擁有一些全球經驗最豐富、能力最強大的公司。

這些產業雖然愈來愈受到開發性金融機構的排斥,但對於渴望快速經濟成長的東南亞各國政府而言,仍深具吸引力。

「如果中國企業的違規行為比其他公司更嚴重,那就應該從中國和中國企業所在國,共同推動正向制衡力量,」盧茱莉強調。

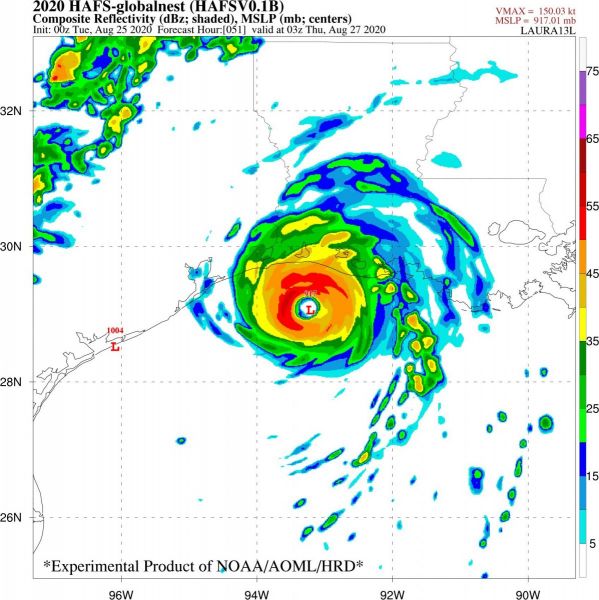

卡崔娜颶風20年後,川普「砍預算、踢人才」!專家:下一場颶風恐更慘烈

20年前,卡崔娜颶風(Hurricane Katrina)重創美國南部的路易斯安那州,造成紐奧良市大範圍淹水,更有將近2000人死亡,堪稱是美國史上損失最慘重的風災,也徹底改變美國應對災害的方式。不過,如今這些災害應變系統,正受到川普政府的經費削減。

《歐洲新聞》指出,卡崔娜颶風不只傷亡慘重,經濟上的損失經過通貨膨脹調整,更高達2000億美元(約合新台幣6兆1183億元),而紐奧良的人口從未恢復到災前水準,颶風侵襲前人口約50萬,如今只剩38.4萬,顯示許多因為卡崔娜颶風逃離家園的人,就此一去不復返。

這場災難也迫使美國做出許多改變。例如,聯邦緊急事務管理署(FEMA)進行重組,而美國國家海洋暨大氣總署(NOAA)也提升氣象預報準確度。非營利組織海洋保育協會(Ocean Conservancy)指出,美國國家海洋暨大氣總署自2005年以來,追蹤颶風的精確度確實提升50%,而且還因為這樣,為政府與民間大幅節省數十億美元。

為了進一步提升預測精準度,2023年啟用的颶風分析與預報系統(Hurricane Analysis and Forecasting System)如今能提供長達七天的颶風路徑、強度、降雨與龍捲風風險預報,並將在2025年升級,希望能捕捉多個颶風在空間中相互作用動態。

但目前美國政府正在考慮削減這些系統經費,並減少負責監管的人力。此外,聯邦緊急事務管理署自今年1月以來,約有1/3的常任職員離職,不少資深官員被邊緣化,由缺乏經驗的政治任命官員取而代之。該單位還不斷受到川普政府的批評,並揚言要裁撤。

但這並不代表卡崔娜颶風不會再來。不少專家均表示,被弱化的兩大機構,造成另一場卡崔娜颶風不僅可能發生,而且可能性更高。

「我們從卡崔娜颶風汲取慘重教訓,建立世界級的預報系統。」海洋保育協會資深總監華特斯(Jeff Watters)直批,在颶風20週年紀念日,同時也是颶風季節高峰期,反倒刪減相關機構經費,將是魯莽的行為。

COP30一邊呼籲別退縮,一邊住房卻狂漲27.5倍!

聯合國第30屆氣候峰會(COP30)即將於11月10日在巴西貝倫登場。此次會議主席、巴西資深外交官杜亞戈(André Aranha Corrêa do Lago)日前接受彭博社專訪向全球企業喊話,一定要把川普帶來的「綠色反彈」放一邊,前往貝倫,一起為對抗全球暖化而努力。

近期不少銀行因為擔心觸怒川普,重新考慮自身氣候承諾,而全球最大的銀行氣候聯盟,近期也暫停活動,並提議是否就廢除現有架構進行投票。彭博社直指,華爾街的退群朝,正蔓延到全球。但杜亞戈卻要私營部門「向前邁進,而不是後退」,才能把這場轉型推進為「指數級的現實」。

然而,COP30卻因主辦城市貝倫城市住宿床位嚴重不足,不少代表團得花費天價住宿而怨聲載道。一個平日每晚只要20美元的汽車旅館房間,峰會期間卻漲到570美元,足足翻了27.5倍之多。

杜亞戈表示,私營部門在貝倫面臨的問題會比較小,因為他們的與會時間可能比政府談判代表短。「但不幸的是,大家都在談論貝倫一房難求,但我們想清楚表明,COP30還是很需要私營部門參與,」他強調。