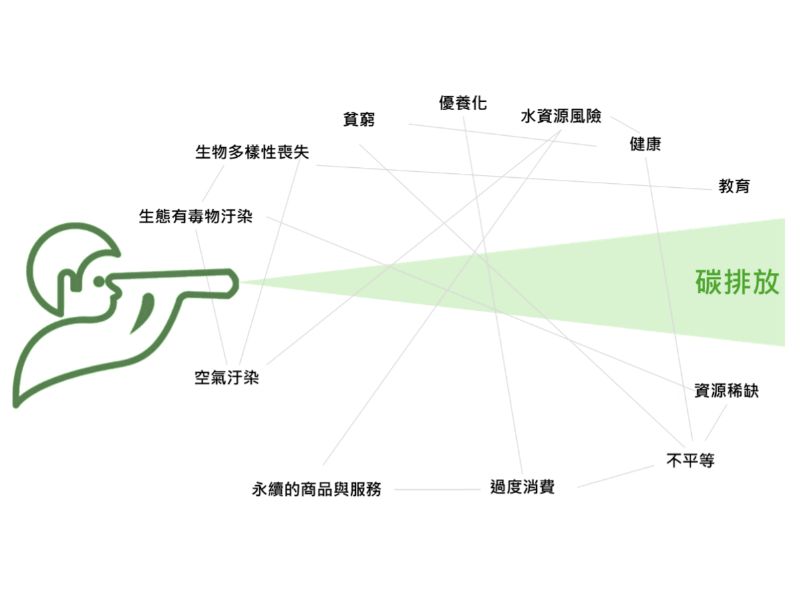

永續目標多聚焦於減少溫室氣體排放,進而導致碳隧道視野。示意圖。freepik by frimufilms

「淨零轉型」、「碳中和」——這些詞你一定不陌生。近十年來,減少碳排放成為全世界的共同目標,從國家政策到企業策略,大家都在努力為地球降溫。這當然是好事,但如果我們把所有精力都只放在「碳」上,就像開車進了隧道,眼中只有前方的出口亮光,卻忽略了周遭的美景與潛在的危險,那可能就掉入了「碳隧道視野」(Carbon Tunnel Vision)的陷阱。

一、什麼是「碳隧道視野」?為什麼很危險?

簡單來說,「碳隧道視野」就是為了追求淨零排放,而忽略了其他同樣重要的永續目標。

想像一下,如果我們為了減碳,卻犧牲了人權、破壞了生物多樣性、耗盡了稀有資源,或是加劇了社會不平等,那樣的「淨零」還有意義嗎?

事實上,氣候變遷只是地球面臨的眾多危機之一。科學家提出了「九大行星邊界」,把它想像成地球的「健康檢查報告」,除了氣候變遷(發燒)這一項,還有生物多樣性流失、乾淨水源、土地使用等八個項目也岌岌可危。

★台灣第一個ESG與USR永續整合平台,加入ESG遠見共好圈★

眼前的「自然危機」越來越嚴重:物種快速消失、天然資源枯竭、大範圍的環境退化,這些問題已經深深衝擊到許多產業,尤其是與我們每個人都息息相關的「糧食系統」。

二、我們的餐桌,也深受其害

你知道嗎?全球超過一半的GDP,都高度依賴大自然的貢獻。如果我們再不保護生態系,光是農業相關產業,每年就可能損失高達25兆美元。

我們的糧食系統,正承受著難以想像的壓力:

• 全球有 4,900 萬人 正面臨飢荒風險。

• 糧食系統的碳排放,佔了全球總量的 34%。

• 為了讓2050年的全球人口不挨餓,食物產量必須再增加 56%。

只談減碳,卻不解決糧食系統的根本問題,風險只會越滾越大。我們需要的是更全面的解方,把「減碳」和「親近自然」結合起來。

主要之建議作法有二:

1.農業再生為低碳轉型重要的第一步

你可能聽過有機農業,而「再生農業」是更進階的版本。它不只是不用化肥農藥,更強調恢復整個生態系統的健康,像是在幫土地「固本培元」。

這麼做的好處多多:不僅減少碳排,還能保護生物多樣性、提升土壤的保水能力,讓農作物長得更好。有趣的是,根據波士頓顧問公司(BCG)的研究,農民願意採用的主因是「降低成本」和「改善土質」,而不是為了虛無飄渺的「碳封存」。這告訴我們,能帶來直接好處的自然解方,遠比單純的減碳口號更有說服力。

2.促進農友之間的合作網絡

一個人的力量有限,但一群人就可以改變世界。當農民們開始合作,例如一起保護授粉的蜜蜂和蝴蝶,或共同維護附近河川的乾淨,就能創造更大的效益。這種合作模式不僅能建立更有韌性的糧食供應鏈,甚至可能為低碳農業帶來新的融資機會。

三、不只農業,製藥業也開始覺醒

你可能沒想過,我們吃的藥,跟大自然的關係有多密切。

製藥業開始意識到,只減碳是不夠的。他們的生產過程需要大量純淨的水,如果水源被污染,成本就會暴增;此外,大約三分之一的藥物原料直接來自大自然,例如我們熟知的阿斯匹靈,最初就是從柳樹皮提煉的。

生態系統一旦崩壞,製藥業的命脈也會跟著被切斷。

- 瑞士製藥大廠 Roche,就在全球廠房推動節水與廢水處理,確保排放的水不會傷害環境。

- 丹麥的 Novo Nordisk 更在2023年宣布,將停止使用瀕危物種「鱟」來製藥,並積極尋找替代方案,目標在2045年達成「自然正向」。

這些業界領頭羊的行動證明,保護自然不只是做公益,更是維持企業核心競爭力的關鍵。

四、企業如何走出隧道?邁向「自然正向」的五大行動指南

保護自然,人人有責,而企業更是扭轉頹勢的關鍵力量。如果你的公司也想踏出這一步,可以參考以下五個行動方針:

1.幫你的企業做個「自然健檢」

盤點你的營運和供應鏈,在哪個環節最依賴自然資源(如水、土地、原料)?又在哪個環節對自然造成最大衝擊?找出風險最高的地方,優先投入資源。

2.讓「減碳」與「護自然」成為神隊友

不要把兩件事分開看。在設計解決方案時,思考如何讓一個行動同時達成減碳和保護自然的雙重效益。

3.從產品面評估對自然的風險

重新思考產品設計及創新開發來減少對自然損失,並對生態做出正向貢獻。同步投入具環境效益之生產線,將風險轉化為企業競爭優勢。例如,優先採購輪作之原物料,而非單一作物。

4.制訂生態系統策略

與合適的價值鏈夥伴(包含同業)建立合作關係,確保自然資源獲得保護。同時提升供應鏈透明度,系統性評估供應商在土地與水資源使用、污染、溫室氣體排放及入侵物種等面向的永續風險。

5.訂定具體目標與可行之策略路徑

就像財務報表有會計準則,企業的自然行動也有了像 SBTN(科學基礎目標網絡)和 TNFD(自然相關財務揭露)這樣的國際框架可以參考,讓你的努力有憑有據,也能贏得投資人與客戶的信任。

走出碳的隧道,看見永續的廣闊天空

面對氣候與自然的雙重危機,台灣企業在努力減碳的同時,是時候啟動「自然正向轉型」了。這不只是環保議題,更是攸關風險管理與未來競爭力的生存議題。

建議企業領導者:

- 第一步: 用科學方法,盤點對自然的「依賴與影響」。

- 第二步: 將自然目標納入經營決策,例如改變採購標準、設定節水減污目標。

- 第三步: 投資棲地復育或再生農業等專案,讓成果可以被量化。

- 第四步: 定期公開進度,與社會溝通。

越早行動的企業,越能在這場變局中站穩腳跟,強化自身的韌性,成為引領下一代永續發展的先驅。

延伸閱讀:ESG國際快訊》拚低碳轉型,韓國新設環境部!為何專家不看好?

文:邱祈榮、陳冠婷;本文章反映作者意見,不代表《遠見》立場。