臺南市後壁區畜牧場違反禁運令,市府:立即查辦、依法重罰35萬。動保處。

▋非洲豬瘟疫情曝管理疏漏,環境部:未每日上傳蒸煮影像恐成破口

▋2025台灣智慧能源週登場!

▋NVIDIA碳排翻倍增!綠色和平揭AI八成碳來自供應鏈

▋台灣回收率全球前五、再利用率僅9%!

▋為台灣企業開啟「第二條減碳曲線」,碳交所攜林試所推自然碳匯

非洲豬瘟疫情曝管理疏漏,環境部:未每日上傳蒸煮影像恐成破口

非洲豬瘟中央前進應變所29日表示,截至10月28日,全國除台中案例場外,未再出現新的異常案例。身為指揮官農業部常務次長杜文珍強調,非洲豬瘟僅會感染豬隻,對人類沒有感染風險,但人員、車輛及物品可能成為機械性傳播的媒介。她呼籲,近期曾進出養豬場的民眾應自主管理至少15天,避免前往其他豬場,以降低疫情擴散風險。

應變所指出,台中市政府的疫情調查報告已送交中央,待專家會議討論後,將對外公布結果。杜文珍也提醒,各縣市政府應依照既有的《非洲豬瘟緊急應變手冊》落實各項防疫措施,確保地方與中央防疫作為一致。

★台灣第一個ESG與USR永續整合平台,加入ESG遠見共好圈★

近期網路流傳一段聲稱「農業部與廠商合作販售噴霧器、鼓勵民眾自行消毒」的影片,引發外界疑慮。杜文珍澄清,該影片經查為AI變造的假訊息,農業部從未推銷產品或呼籲民眾自行進行消毒。她呼籲民眾切勿輕信謠言,也不要轉傳錯誤資訊,並再次強調非洲豬瘟僅影響豬隻,不會危害犬貓等寵物。

為防止疫情透過廚餘傳播,環境部配合農業部公告,即日起全面禁止使用廚餘餵飼豬隻,並啟動全國廚餘應變處理計畫。環境部要求地方政府在11月11日前完成435家廚餘養豬場盤查,確認僅使用植物性殘渣。若發現可疑廚餘,將會同農政單位於場外採樣檢驗,避免與豬隻直接接觸。

未來廚餘將優先進行肥料化與能源化再利用,部分則以焚化或掩埋方式安全處理。環境部並指示各縣市依地方狀況訂定清運計畫,確保學校、機關與事業單位等廚餘能順利去化,不致造成環境污染。

針對外界關注的台中案例場,環境部指出,依規定各養豬場須每日上傳「廚餘蒸煮申報系統」照片或影片,地方環保單位則應每月至少稽查一次。然而,該案場近幾個月多次未依規定上傳,台中市環保局也未按月執行稽查。環境部認為,這類疏漏恐成防疫漏洞,將要求地方政府加強監督。

對於台中市長盧秀燕建議增訂「未上傳影像應有罰則」的修法構想,環境部回應可再研議,但強調目前重點仍在落實既有監管與稽查制度。該部指出,影像上傳僅為輔助工具,最重要的是確認廚餘是否確實達到攝氏90度、持續蒸煮1小時的高溫處理標準,以杜絕防疫破口。

2025台灣智慧能源週登場!

外貿協會(TAITRA)與SEMI 旗下 GESA 綠能暨永續發展聯盟共同主辦的「2025台灣國際智慧能源週」與「台灣國際淨零永續展」,於27日舉辦展前記者會。外貿協會展覽業務處處長鄧之誠指出,根據KPMG近期調查,超過六成企業領袖預期能在2030年前達成淨零排放目標,顯示企業正面臨永續轉型的實質壓力。今年展會聚焦低碳技術與綠能應用,反映出產業對轉型方向的關注。

近年來,歐盟碳邊境調整機制(CBAM)、RE100倡議及IFRS永續揭露等規範陸續上路,促使企業重新檢視供應鏈結構與能源來源,台灣則以《氣候變遷因應法》為核心,推動碳費與碳權交易制度,並啟動減碳旗艦計畫。

「能源轉型已不僅是環境議題,更攸關國際貿易與產業競爭力。」SEMI台灣區總裁曹世綸表示,未來企業的優勢,將取決於是否能兼顧技術創新與低碳營運。他指出,SEMI正透過產官學合作平台推動節能、氣候科技與循環經濟相關方案,協助產業在轉型過程中維持彈性與效率。

在產業實務面,穩定供電、能源成本與減碳要求仍是企業共同面臨的課題。「2025年被視為表後儲能元年,儲能與智慧能源管理將是企業控管成本與落實減碳的重要手段」,阿波羅電力總經理吳俊儀指出,目前他們已完成超過200MWh專案,涵蓋冷鏈物流、紡織與電子業等領域,顯示儲能市場需求正在快速成長。

東元集團副總經理陳恆偉則指出,AI技術推升用電需求,使得能源效率與資金調度的重要性更加突出。東元正以AI與能源管理系統(EMS)優化製造流程,同時結合綠色金融,協助合作企業進行設備更新,以應對能源轉型所帶來的壓力。

再生能源供應的穩定性亦是出口導向產業關注的焦點。「隨著RE100倡議普及,綠電已成為進入國際供應鏈的基本條件。」風睿能源董事長林雍堯表示,該公司持續強化在地供應鏈與長期運維能力,以提升整體產業自主性。

美國再生能源公司Bloom Energy亞太區副總裁Adam Bacon補充,AI與資料中心的能源需求正急速增加,預估至2030年將成長超過一倍。燃料電池與氫能被視為高耗能產業的替代選項。

NVIDIA碳排翻倍增!綠色和平揭AI八成碳來自供應鏈

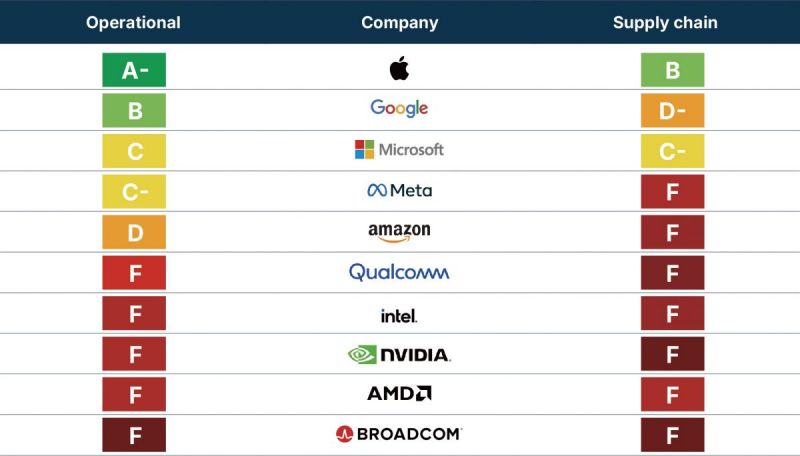

綠色和平東亞分部10月29日發布《供應鏈改革:追蹤AI巨頭的減碳之路》報告,首次針對AI產業在營運與供應鏈端的減碳行動進行系統性分析。報告指出,AI熱潮背後潛藏著高能耗與高排放的隱憂,全球前十大AI公司,包括Apple、Google、Microsoft、Meta、Amazon、NVIDIA、AMD、Broadcom、Qualcomm與Intel等在減碳表現上差距懸殊。Apple以B+評級居首,但其餘企業多數不及格,突顯AI產業「科技創新」與「氣候行動」之間的落差。

報告揭示,AI企業的主要碳排放並非來自資料中心,而是集中於龐大的供應鏈端。以NVIDIA、Qualcomm與Broadcom為例,其供應鏈排放占總碳排超過八成,AMD更高達98%。其中,NVIDIA的供應鏈碳排在三年間幾乎倍增,從2022年的351萬噸暴增至2024年的691萬噸,主要集中在東亞晶片製造體系。然而,除Apple外,多數企業仍未承諾在2030年前達成營運與供應鏈100%使用再生能源,也缺乏協助供應商減碳的實際投資。

綠色和平氣候與能源專案主任張皪心指出,NVIDIA、AMD與Broadcom高度依賴台灣的AI晶片供應鏈,但卻未提出具體減碳措施,導致碳排壓力外溢,進一步加重台灣的能源負擔。她舉例,NVIDIA與鴻海、台積電及政府合作建置的AI超級電腦,耗電量估達100MW,相當於10萬戶家庭每日用電。張皪心警告:「若缺乏減碳配套,將讓台灣電力系統與氣候風險雪上加霜。」

相較之下,Google雖僅獲D-等級,仍積極推動改善,承諾2030年前實現價值鏈淨零,並要求主要供應商於2029年前全面使用潔淨電力;同時在台灣投資1GW太陽光電,協助供應鏈導入綠電。反觀NVIDIA,雖宣稱每年綠電需求達100億度,但實際採購量僅佔0.03%,至今仍未提出具體再生能源計畫。

「NVIDIA等企業應以直接投資、自建電廠或長期購電協議(PPA)等方式加速使用綠電,帶動整體供應鏈轉型,讓AI真正成為推動永續而非製造碳排的力量。」張皪心強調,AI巨頭擁有龐大資源與影響力,2024年總營收更接近台灣GDP的三倍,理應成為減碳與能源轉型的領頭羊。

台灣回收率全球前五、再利用率僅9%!

「2025亞太循環經濟論壇暨熱點」23日於台北松山文創園區落幕,今年首度在台灣舉辦,本次論壇最大亮點,是環境部首次公開「2050台灣循環經濟路徑圖」草案。根據規劃,台灣將以2020年為基準年,設定三大長期目標:提升資源生產力至兩倍、將人均物質消費量降低三成、並使循環利用率提高至2.5倍。

環境部估計,若達成目標,循環經濟可貢獻全國三分之一綠色產值,創造約十萬個就業機會。環境部資源循環署署長賴瑩瑩指出,路徑圖的核心在於「脫鉤成長」,讓經濟發展不再與資源消耗畫上等號。她強調,透過設計創新、產品壽命延長與再生材料導入,台灣可望從「回收導向」轉向「系統循環」,逐步邁向淨零社會。

根據環境部資料,台灣目前資源回收率約六成,名列全球前五,但再利用率僅約9%,顯示「回收之後的再生」仍是轉型瓶頸。環境部長彭啓明表示,台灣參考德國《綠色科技報告》方法論後估算,台灣綠色科技附加價值達5,120億元,其中循環經濟貢獻最高、約占三分之一。不過他也提醒,若要真正形成新經濟動能,必須同時強化再生料技術、市場誘因與企業責任制度,否則循環經濟恐仍停留在口號階段。

「台灣已成為亞太循環經濟的重要節點,但領先的地位意味著更高的行動責任。」荷蘭循環熱點基金會(HCH)執行長Freek van Eijk表示,指出,循環經濟已不只是環保策略,更與供應鏈管理、綠色投資及貿易競爭力密切相關,台灣若要在亞太區扮演領導角色,關鍵在於能否建立具體行動架構與衡量機制。

與論壇同步舉行的「超越圈圈 循環經濟博覽會」則以青年與設計創新為主題,讓循環概念走出會議室,成為可被感知與參與的生活實踐。展覽匯集跨領域團隊,從產品再設計到地方創新,呈現循環經濟的多樣樣貌。

為台灣企業開啟「第二條減碳曲線」,碳交所攜林試所推自然碳匯

在全球碳市場加速成形之際,台灣碳交所與農業部林業試驗所29日簽署合作備忘錄,將共同推動森林碳匯與林業類別的減量方法,並建立人才培育與企業參與機制。這項合作被視為台灣首次將政策、科研與市場串聯的關鍵一步,意在讓「自然解方」(Nature-based Solutions)真正納入國內減碳戰略。

碳交所董事長林修銘強調,全球正掀起以自然為核心的淨零行動,IUCN統計顯示,自然解方可在2030年前貢獻全球減排量的三分之一,並創造超過1,700億美元的生態與經濟效益。這意味著自然碳匯不只是環境議題,也逐漸成為企業投資的新戰場。

林修銘表示,林試所在森林經營與碳管理方法學上具深厚基礎,長年從事碳匯量化與監測查驗的研究。雙方的合作,將有助於建立本土化的碳匯計算與認證標準,讓台灣未來的碳權市場更具國際可比性與信任度。

根據合作內容,碳交所與林試所將於2026年共同推出「森林碳匯專案實務課程」,培訓專業人員掌握申請、監測與碳權核發流程,並協助企業理解如何將自然資源納入ESG管理與永續揭露架構,打造一條完整的「森林碳匯產業鏈」。

從美國到中南美洲,國際大廠已紛紛搶先部署。微軟近年簽下近千萬噸自然碳匯協議,蘋果投資上億美元於再生林專案,Google與Meta則透過「共生聯盟」承諾在2030年前取得2,000萬噸移除型碳權。

林修銘指出,這股「自然碳權熱」正重塑全球供應鏈結構。台灣企業若想持續參與國際市場,必須及早布局,理解碳匯專案的開發與交易規範,否則恐在未來的淨零供應鏈競爭中落後。他也呼籲政府與企業攜手,讓自然碳匯成為「第二條減碳曲線」。

在台灣2050淨零排放藍圖中,自然碳匯被列為關鍵策略之一。農業部以森林、土壤與海洋三大領域為核心,推動科研與行動方案,透過誘因機制促進民間參與。環境部亦陸續發布森林、紅樹林與海草等方法學,為自然碳權的驗證與交易建立制度基礎。