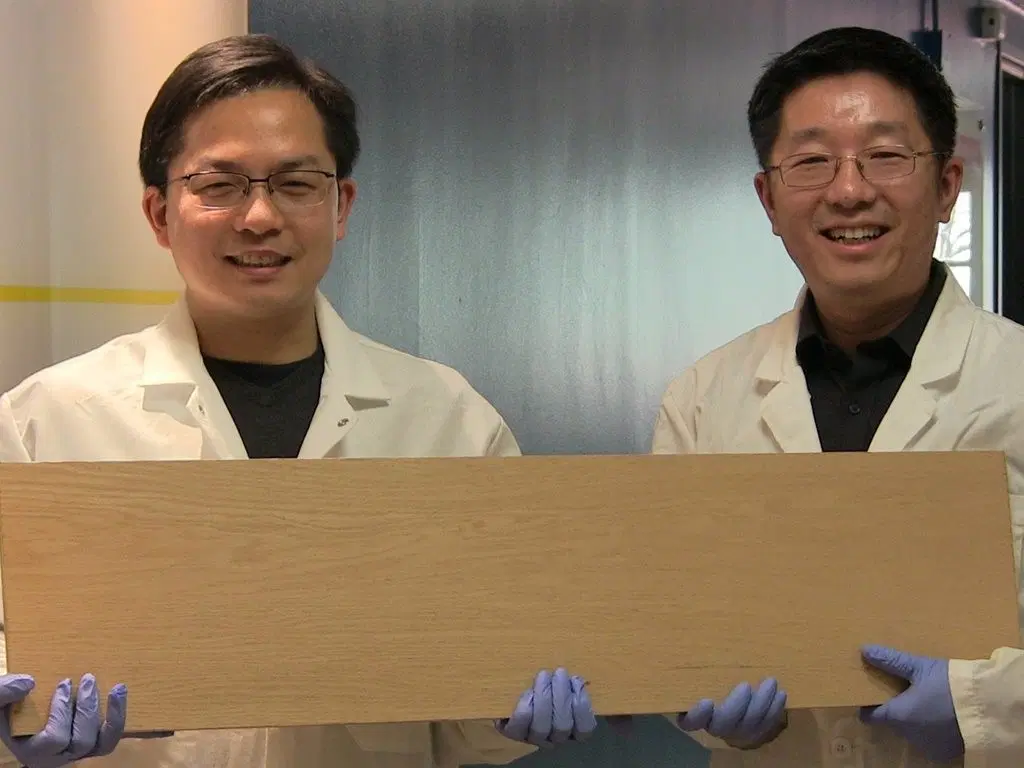

比鋼鐵更堅韌卻更輕的「超級木材」問世,背後來自兩個華人的大膽與堅持。取自inventwood官網

建築與營建部門貢獻全球近四成的碳排放,如何從源頭「建材」減碳成為關鍵。來自中國、任教於耶魯大學的科學家胡良兵,研發出一種兼具堅固、輕盈與環保的「超級木材」,和出身加拿大的華人Alex Lau聯手,不僅顛覆人們對木頭的想像,也可能為建築業的永續轉型帶來突破。

建築業堪稱是全球最大的碳排來源之一,約有37%的全球溫室氣體排放來自建築與營建部門,其中部份來自建築物的建造過程,而混凝土、鋼則是造成最多實體碳排的建材,全球約有五成混凝土和三成鋼材的需求來自建築和營建部門。

防彈、耐火、韌性強,超級木材渴望成減碳生力軍

該如何從建材著手減碳,成為各國政府與建築公司殫思極慮的課題。目前發展愈來愈成熟,不只能防彈、耐火,而且比鋼材更堅固的「超級木材」(Super Wood),就成為重大解方之一。

★台灣第一個ESG與USR永續整合平台,加入ESG遠見共好圈★

走進位在美國馬里蘭州的一處廠房,體積像是凱迪拉克轎車的機械手臂,正在生產一種新材料。這種材料透過分子層轉化,變得比鋼更堅固,但重量卻只有鋼的1/6。

這種「超級木材」的背後推手,是來自中國,並在美國耶魯大學(Yale University)任教的胡良兵。2002年在中國科學技術大學取得物理學士的他,畢業後到美國深造,並在加州大學洛杉磯分校(UCLA)取得博士學位,而後在馬里蘭大學(University of Maryland)任教,主要研究領域包括木材纖維奈米材料、超高溫瞬態合成技術等,並兼任該校材料創新中心主任。

華人教授潛心鑽研七年,超級木材愈來愈成熟

《華爾街日報》形容,胡良兵就像是電影《巧克力冒險工廠》的神秘巧克力工廠老闆威利・旺卡(Willy Wonka)。他在馬里蘭大學發明透明木材、像塑膠一樣可塑型的木材,或是像橡膠球一樣會彈跳的木材。

2018年,胡良兵和他的同事在頂級期刊《自然》(Nature)中發表一篇關於超級木材關鍵技術的論文,在材料科學界引起轟動。

為了製造超級木材,他們先烹煮木材,並對其進行化學處理,而後再壓縮,使典型的木板厚度縮小3/4。胡良兵發現,此過程使纖維素纖維更緊密排列,並使構成樹木循環系統的通道塌陷。

《新聞週刊》(Newsweek)指出,超級木材生產過程涉及獨家無毒緻密化技術,使用食品級化學品去除木質素,並透過精確控制壓縮,在纖維素纖維間形成強大氫鍵,在不添加合成成份的情況下,增強天然耐用性。

然而,超級木材面臨的挑戰是,即便它比普通木材堅硬,但不像鋼或混凝土堅硬,因此建築物必須設計成不會過度彎曲。

獲美國能源部、創投青睞,囊括5000萬美元補助

最初的熱潮過後,多數人把超級木材視為奇特存在,但父母來自香港的加拿大資產公司Golden Properties副總裁Alex Lau並不這樣認為。正苦思如何在管理的眾多房地產注入永續元素的他,不僅聯絡胡良兵,並協助胡良兵創辦的新創公司Inventwood把技術商業化,獲得美國能源部2000萬美元的擴大規模補助,也從多位投資者獲得3000萬美元融資,包括在建築業赫赫有名的幾家創投公司,如Baruch Future Ventures、Builders VC、Muus Climate Partners。

目前,Inventwood正透過超過2萬7000坪的廠房,把超級木材推向市場,並著手規劃三倍大的新廠房,以因應未來的銷售熱潮。Alex Lau表示,為了獲利,Inventwood會把超級木材作為壁板銷售,因為這樣做需要的認證最少,但超級木材也可以用來當成圍欄、窗框,具有可媲美熱帶硬木的壽命與耐候性。

可當橫樑與木釘,超級木材用途廣

超級木材用來當作建築結構元件,需要和建商、建築師進行認證,也需要新的建築工藝,因為超級木材夠堅韌,可省去工程木結構中常見的鋼製連接件。換言之,營造商在興建建築時,只需把超級木材製成的木釘錘入同樣由超級木材製成的橫樑即可。

此外,超級木材還可用來製造室內家具、複層,而且防火等級極高,可用在容易發生火災的場域,而且還防腐爛、防害蟲。

事實上,超級木材的應用不僅限於建築,更類似碳纖維,而且韌性更好。目前碳纖維已經廣泛應用在體育用品、網球鞋、賽車、飛機等領域。

翻開人類飛行史,上一架值得一提的木製飛機,已經是第二次世界大戰時期的德哈維蚊式戰鬥機,但《華爾街日報》指出,在未來即將來臨的飛行汽車時代,像超級木材這樣的材料,可能會有很高需求。Alex Lau表示,這類材料的加工需仰賴新技術,但並非不可能。

超級木材可望取代來自濫墾、濫伐風險森林的熱帶硬木,也可能使建築、營造業朝向永續目標邁進一大步,同時還能降低成本。

當全球正積極尋找減碳解方,來自自然卻經過高科技加持的超級木材有望改寫建築業的未來。它不只是材料革新,更是一場能源與碳排挑戰下的綠色革命。如果這項技術能順利跨越工業門檻,它或許將成為人類對抗氣候變遷的決勝關鍵。