第六屆《遠見》USR大學社會責任獎贈獎典禮8日盛大登場。張智傑攝

《遠見》USR大學社會責任獎今年邁入第六屆,在USR蔚為風尚下,報名件數突破200大關,達215件,年增25.7%。最後共有40所學校合計獲得7首獎、33楷模獎和27個績優獎……。

「研究」「教學」向來被視為大學的兩大天職,但晚近隨著ESG、SDGs等永續概念成為普世價值,「服務」被視為高等教育的另一項要務。於是,誠如成功大學校長沈孟儒所言:「大學之所在,希望之所在;大學之所用,國家之所用。」陽明交通大學校長林奇宏也強調:「大學的三大校務主軸——科研、教學和服務。」在在都彰顯出「社會責任」已是大學新標配。

或許正由於大學社會責任(USR)的風行草偃,教育部的「大學社會責任實踐計畫」,早已成為各大學向國家爭取競爭型預算的主要管道,因而每年的教育部USR成果評核,堪稱為國家級的USR評鑑。除了官方,民間的媒體和NGO也相繼針對大學的永續工程進行評比,使得USR儼然成為高教圈不可或缺的競爭力指標。

2025年贏家榮譽榜

| 學校名稱 | 首獎 | 楷模 | 優等 | 合計 |

|---|---|---|---|---|

| 國立成功大學 | 2 | 5 | 1 | 8 |

| 東海大學 | 1 | 2 | 1 | 4 |

| 國立臺灣海洋大學 | 0 | 1 | 3 | 4 |

| 國立陽明交通大學 | 1 | 2 | 0 | 3 |

| 國立屏東科技大學 | 1 | 1 | 1 | 3 |

| 國立臺南大學 | 1 | 1 | 0 | 2 |

| 朝陽科技大學 | 0 | 2 | 0 | 2 |

| 國立臺北大學 | 0 | 2 | 0 | 2 |

| 國立臺灣大學 | 0 | 2 | 0 | 2 |

| 國立中正大學 | 0 | 1 | 1 | 2 |

| 長庚大學 | 0 | 1 | 1 | 2 |

| 南臺科技大學 | 0 | 1 | 1 | 2 |

| 淡江大學 | 0 | 1 | 1 | 2 |

| 國立臺北科技大學 | 0 | 1 | 1 | 2 |

| 國立暨南國際大學 | 0 | 0 | 2 | 2 |

| 中原大學 | 1 | 0 | 0 | 1 |

| 國立政治大學 | 0 | 1 | 0 | 1 |

| 國立高雄科技大學 | 0 | 1 | 0 | 1 |

| 高雄醫學大學 | 0 | 1 | 0 | 1 |

| 國立清華大學 | 0 | 1 | 0 | 1 |

| 逢甲大學 | 0 | 1 | 0 | 1 |

| 實踐大學 | 0 | 1 | 0 | 1 |

| 臺北醫學大學 | 0 | 1 | 0 | 1 |

| 國立臺灣師範大學 | 0 | 1 | 0 | 1 |

| 輔仁大學 | 0 | 1 | 0 | 1 |

| 國立聯合大學 | 0 | 1 | 0 | 1 |

| 中國文化大學 | 0 | 0 | 1 | 1 |

| 國立中興大學 | 0 | 0 | 1 | 1 |

| 文藻外語大學 | 0 | 0 | 1 | 1 |

| 正修科技大學 | 0 | 0 | 1 | 1 |

| 亞洲大學 | 0 | 0 | 1 | 1 |

| 國立宜蘭大學 | 0 | 0 | 1 | 1 |

| 明志科技大學 | 0 | 0 | 1 | 1 |

| 國立東華大學 | 0 | 0 | 1 | 1 |

| 長庚科技大學 | 0 | 0 | 1 | 1 |

| 長榮大學 | 0 | 0 | 1 | 1 |

| 致理科技大學 | 0 | 0 | 1 | 1 |

| 嘉南藥理大學 | 0 | 0 | 1 | 1 |

| 樹德科技大學 | 0 | 0 | 1 | 1 |

| 龍華科技大學 | 0 | 0 | 1 | 1 |

| 合計 | 7 | 33 | 27 | 67 |

★台灣第一個ESG與USR永續整合平台,加入ESG遠見共好圈★

然而,或許您不禁想問,USR應屬於自發、自覺與自驅的行為,何以還需借助評比來互爭高下、加冕封爵?

其實猶如後現代企業之父湯姆.彼德斯(Tom Peters)在其著作《追求卓越》所提及:「衡量帶來行為改變。」因此,USR的評比,不只是錦上添花的形式主義而已,更是提升方案品質、檢視資源是否合理運用、鼓勵學校積極參與的重要觸媒。

藉評比讓計畫更好、學校更有影響力

首先,藉由評比的驅力,可望激勵大學將三大天職「教學、研究與服務」都應用在社會,亦即回應地方需求、進行在地連結,甚而發展產業創新、地方創生,以實現知識的社會價值。

其次,評比能檢視計畫是否達成預期目標,確保資源已被有效運用於社會服務。同時,藉由篩選出優秀的計畫,透過標竿學習以啟動校際及方案之間的共學模組,在相互借鑒下,避免資源浪費。

此外,評比亦能引導大學將社會責任納入校務發展的核心價值,轉型為更具社會意識的大學。加以,許多USR計畫涉及不同領域的合作(如科技與農業、醫療與社區發展),評比可促使大學思考如何透過創新方法解決社會問題,進而帶動跨領域合作。

對大學而言,優質有效度的USR評比,可提升學校的社會認同感與公信力,吸引更多學生、企業與社會資源參與,塑造更具影響力的學術品牌。

《遠見》自2005年率各界之先,首創台灣「CSR企業社會責任獎」(現更名為ESG獎),素有企業永續獎項的奧斯卡獎美譽。2020年,更將觸角延伸至高教領域,舉辦《遠見》USR大學社會責任獎。

歷經幾年的迭代升級,2025年,亦是第六屆的《遠見》USR獎共分為七個獎項,一是代表學校綜合績效的「大學永續報告書」,以及「人才共學」「永續課程」「產業共創」「福祉共生」「生態共好」和「在地共融」等六個傑出方案獎項。

其中,「永續課程」為今年新增的組別,主要呼應大學的責任還是在為社會培育人才,於是因應社會需要大量的「永續工程」專業人才的氛圍下,高等教育是否能為國家、社會設計出好的永續教育課程,並教出好人才,尤其重要。

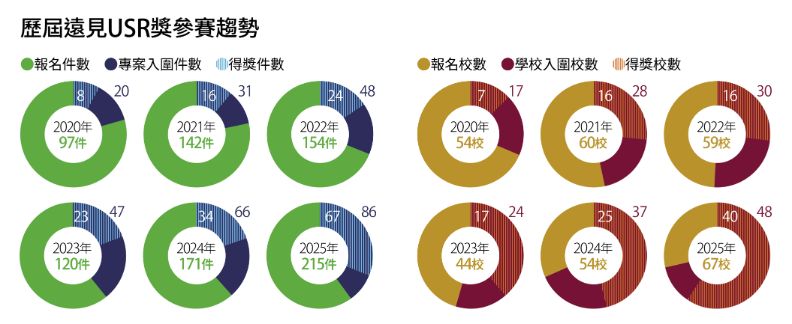

報名件數爆增,40校各有斬獲

由於USR已成為台灣高教的顯學,今年的報名件數盛況空前。其中,報名學校由去年的54校,提升至67校,成長24.1%;報名件數更由去年的171件,增至215件,增加25.7%,若跟2020年第一屆相比,更是暴增1.22倍,足見USR在高教圈已是「全民運動」。

經過初選後,有86件及48間學校入圍,件數入圍率為40.0%、學校入圍率71.6%,最終選出7首獎、33件楷模獎。為鼓勵更多有潛力的案件,今年再加選出27個績優獎。整體獲獎率為31.2%,其中有40間學校得獎,獲獎比率為59.7%。

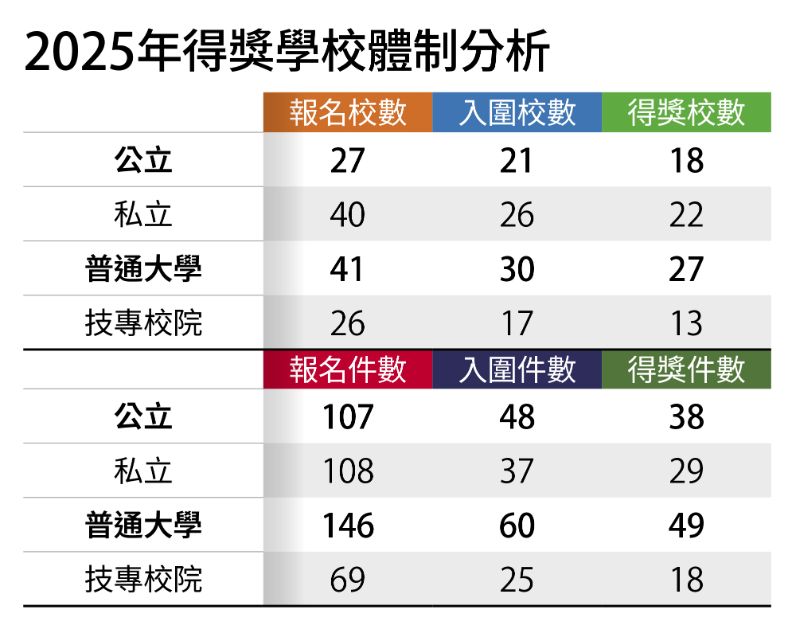

進一步分析得獎的學校性質,在67個得獎件數中,公立有38件、私立29件,普通大學49件、技專校院18件。若以學校為單位來看,有18家公立大學得獎、22家私校、普大27家、技專校院13家。

其中,成功大學繼去年以2首獎、2楷模獎抱獲四座獎項的佳績,成為年度最大贏家後,今年更上一層樓,再度抱回2首獎、5楷模、1績優,共八座獎座,除了年增一倍外,也再度站穩年度最大贏家榮銜。

東海大學亦大有斬獲,以1首獎、2楷模、1績優共四座大獎站上私校之冠。臺灣海洋大學則以1楷模、3績優的成績,同樣抱回四座獎盃。陽明交通大學也戰果輝煌,共拿下1首獎、2楷模等三座大獎。屏東科技大學以1首獎、1楷模和1績優三座獎盃,成為技專校院最風光的學校。

另外,摘下1首獎、1楷模兩座獎的臺南大學,亦倍受矚目。中原大學雖只得一獎,但為首獎,令人刮目相看。而朝陽科技大學、臺北大學和臺灣大學也都摘下2枚楷模獎。

其實從今年巨幅成長的報名件數,以及細究獲獎的方案內容,足以見得,台灣的USR已有明顯的躍進,可說是質量並進。從《遠見》USR獎評審的視角,這些出類拔萃的方案大致具備以下幾個特性,足以做為各大學未來在執行USR專案時參考。

十大評選標準檢驗方案執行成效

首先,在綜合評估方面,評審們約略會從「戰略」「戰術」及「戰果」等三大層面來鑑定方案。

所謂戰略層面,評審看重的是在方案的設計是否有經過全面的盤點、深度的思考和廣度的整合。

特性1:戰略性。即方案鎖定的議題,是否為經過盤點、考查,以及與利害關係人議合過才定調的主軸。簡言之,諸如想解決的問題、服務的對象,以及場域的選定,是否有其脈絡,符合社會所需。

特性2:本質性。也就是方案議題是否對焦學校專業,以及回應到學校教學和科研的本份,能否回饋到大學的最大利害關係人─學生。另外,若專案結合學校的教學和科研,還得確認是否符合大學社會責任的本質,而非將一般課程抑或研究計畫拿來充當USR專案。

特性3:獨創性。方案內容是否關心到前所未有的問題?或以獨特創新的方法產生更大的能量?甚至方案本身突破性的設計和切角,能否為大學的永續工程立下範例?其格局也成為同類型的標竿?

至於戰術層面,評審在意的是,方案執行時,能否為場域及師生增能?能否與地方、企業、跨校及政府進行有效連結,以達到共創的效益?

2025年七大組別參賽狀況

| 組別 | 入圍件數 | 得獎件數 |

|---|---|---|

| 永續報告書 | 14 | 10 |

| 人才共學 | 10 | 8 |

| 永續課程 | 15 | 12 |

| 產業共創 | 9 | 7 |

| 福祉共生 | 14 | 11 |

| 生態共好 | 9 | 6 |

| 在地共融 | 15 | 13 |

特性4:賦能性。遠見評審不僅著重方案的戰略,同時也仔細檢視在案子進行過程中的Input(投入),如投入的時間、人力、資金、設備、數據等;Output(產出),即投入後,是否真能產出具體結果,通常是可量測的數據或實物。

不僅如此,遠見評審還檢視是否有長遠Outcome(成果),尤其是帶進可預期的效益和價值。最後則是,能否為場域或利害關係人Empower(賦能),使其能夠自主行動並發揮更大影響力。

特性5:擴散性。方案的經驗最好具備可複製性,能進行空間的擴散(複製到其他場域)和時間的擴散(成為長期可行的方法)。

特性6:連結性。方案是否懂得靈活向外借資源,連結、整合校友、在地政府、企業的能量共研、共創。同時,主題是否尊重、符合並發揮地方特色,亦即「觸角延伸」而不「閉門造車」。

特性7:迭代性。在參賽的方案中,不乏前屆入圍未得獎,而此次爭取獲獎,抑或先前已拿下楷模獎,此番挑戰首獎的老將。對於老案型,《遠見》評審十分樂見二次革命的方案,但也會以更高的標準來檢驗方案是否符合迭代性,也就是案子執行規格和影響力成效是否明顯升級。

特性8:有機性。評審提醒,「進場就是退場的開始。」「團隊進到場域後,就得預備有朝一日退場後,對象能否自行運作。」亦即能否做到有機性,經由團隊的培力、賦能,讓在地對象在方案退場後,仍能自行有機運行。

特性9:可評性。最後在戰果層面,評審相當講究方案的執行成果是否影響最多的利害關係人、帶來最多「利他」且「利己」的效益,同時成效要是能被科學方法檢驗的。

這包括效益的檢驗評估是否具備方法學,如社會影響力?能否用SROI的模組計算出價值?案中的解方及成效,是否經得起專業第三方的檢驗?

特性10:影響性。包含「正面的影響」,如國際影響力、社會影響力、師生的增能,以及「負面的影響」,是否因專案的介入反而打擾甚至傷害到場域,造成「慈善公害」。

總之,在歷經數年的實踐和洗禮後,學校的永續工程已非吳下阿蒙,而社會看待大學的USR,則抱持更大的期待。藉由《遠見》USR獎評審團的評比以及典範的出爐,將形成良性刺激,相信能讓台灣的USR得以良性循環並快速升級。