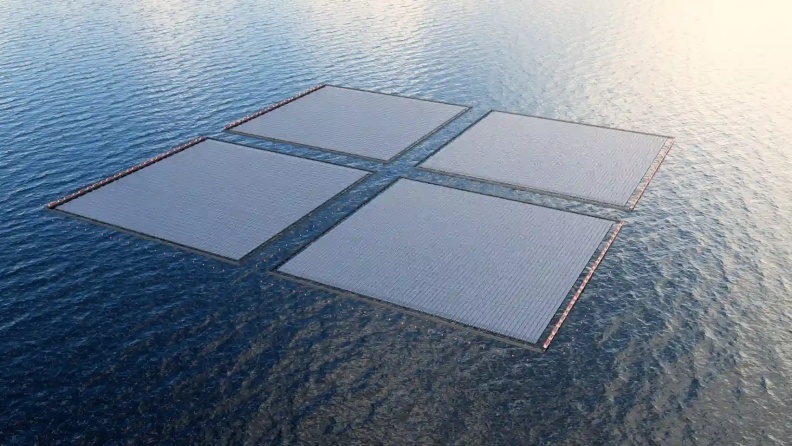

丹娜絲重創南台灣,太陽光電板毀損嚴重。取自屏東縣政府官網

颱風丹娜絲重創嘉南光電設施,特別是漁電共生場域,滿目瘡痍的太陽能板殘骸形成怵目驚心的「光電垃圾帶」。這場風災不僅吹出光電基礎建設脆弱面,也引發台灣能源轉型的疑慮。

颱風丹娜絲的猛烈襲擊, 吹毀了大量嘉南地區光電板,特別漁電共生場域因兼顧養殖與發電,板面與水面近距離接觸,破損後的殘片散落於滯洪池與魚塭,對後續清理構成挑戰,強風將破裂的玻璃與鋁框推向岸邊,形成如「光電垃圾帶」的景觀。

環境部長彭啓明指出,此次颱風災損光電板數量約達14.5萬片,總重量約2800公噸。其中,重災區嘉義縣約有11.4萬片 受損,占比最高,重量約2200公噸;台南市則有約3.1萬片受損,重量600公噸。

「此次風災僅影響災損容量約 0.4%。」經濟部次長賴建信表示,截至2025年5月底,國內光電併網量已達 14.73GW,其中屋頂型9.36GW、地面型4.47GW、水面型0.9GW,對整體發電量影響極小。

★台灣第一個ESG與USR永續整合平台,加入ESG遠見共好圈★

但這些仍未降低對光電設施的疑慮。由於滿目瘡痍的光電板散落在水裡,許多民眾認為光電板恐釋出毒性物質造成水質汙染,進一步破壞養殖業。

颱風丹娜絲針對台灣綠能發展進行了一次嚴峻的壓力測試:強風不僅摧毀大量光電板和漁電共生設施,也暴露了基礎建設的抗風能力不足與汙染防治漏洞,凸顯了在面對極端天氣時,綠能產業的脆弱性,並對政府的因應策略與未來綠能規劃提出了重大考驗。

光電板垃圾難題!光是全台日間用電,就需10.5個台北市面積

面對風災造成的巨量光電板廢棄物,環境部已啟動緊急處理機制。彭啓明表示,目前國內依許可證登載之總處理量能每月達4400公噸,足以應付此次災損量。環境部也將額外核可加開處理量,預估最快在1.5個月內即可將災損光電板全數處理完畢。

環境部在「廢太陽光電板回收服務管理資訊系統」網站(PVIS),供業者線上申報排出。經核可後,由環境部簽約的合格清除處理機構進行後續運送與處理,費用可申請補助。這項補助經費來自經濟部能源署自2019年起向設置者徵收的「模組回收費」,每千瓦收取 1,000元,專款專用於模組清除回收作業,確保廢棄光電板能妥善回收處理。

然而,這場風災凸顯了台灣對於光電板回收土地的反思。「許多太陽能業者在初期規劃時,並未將『土地成本』納入考量,而這將是高昂的代價!」童子賢直言,若以太陽能供應台灣全台用電,光是日間用電就需10.5個台北市的面積,夜間供電更須多增1倍設置並配備大量電池儲能,占地成本與廢棄物處理難題不容小覷。

根據環境部資料,預估2032年廢棄物數量將達約1萬公噸,2039年起每年更將達約10萬公噸。童子賢強調,政府未經環評即大量放行,目前太陽能卻僅占發電量約近6%,距離RE100綠能目標仍有甚遠距離,且每隔20年就需重複大規模更新與垃圾掩埋,即便沒有天然災害,台灣未來幾年也將面臨更大規模的光電板汰換潮,台灣土地根本難以負荷這些數量。

曾擔任桃園縣環保局長的桃園市副市長蘇俊賓也認為,以此波2800公噸為例,相當於過去5年廢棄量總和的好幾倍;若遇頻繁風災或常規退役,每年新增處理需求恐將以萬噸級成長,國內產能恐難長期供應。

光電板長期浸泡,鉛銅銀恐溶出?

颱風丹娜絲儘管已被「護國神山」中央山脈打掉到消逝殆盡好幾天了,但台南七股、嘉義新塭、新庄等地區仍有大量光電板浸泡在水裡超過兩週,造成當地民眾疑慮:「板子破了、水中會不會溢出重金屬?」、「魚吃了壞光電板,肉質安全嗎?」、「水質會產生汙染嗎?」

彭啓明多次強調,太陽能光電板主要由鋁框、玻璃、EVA膜與發電元件等組成,廠商的回收率可以高達 92%,並且「不會有毒,也沒有任何液體釋出」。他表示,廢太陽光電模組屬於 「一般事業廢棄物」,而非「有害廢棄物」,並非外界所傳言的劇毒物質。

台灣事實查核中心在10日發布查核報告指出,台灣太陽光電產業協會秘書長姜暭先解釋,多家業者曾做泡水實驗,整片或碎片光電板浸泡7天後抽樣檢測,未發現重金屬離子濃度上升;甚至有實驗在魚缸養魚2至3年,魚群仍能繁衍,顯示矽晶板本身密封性高、溶出風險低。

不過,立委陳菁徽質疑,這些散落各地的破損光電板,若含有如鉛這類國際列為第一級高毒性重金屬的物質,長期暴露在環境中,恐對生態環境及人體健康構成威脅。她強調:「鉛是國際列為第一級高毒性重金屬,這種東西漂在海岸、爛在泥巴裡,還能說無毒?」

對此,中央大學助理教授陳家原指出,光電板幾乎都是結晶矽,國際標準IEC 61701鹽霧腐蝕測試證實,短期內淡水生態系統受影響機率極低。然而,他也說明,光電板在鹹水環境下,長期浸泡確實可能加速腐蝕,板中銀、銅電極及含鉛焊料腐蝕後,易釋出銀、銅、鉛離子,並釋放EVA、PVF/PET等微塑膠與揮發物,對魚類、藻類具毒性,並透過食物鏈影響人體。

針對外界疑慮,環境部已會同地方環保局,針對嘉義、台南災損光電場域的水質進行了檢測。檢測範圍涵蓋3個滯洪池與1個魚塭,針對鎘、鉛等10項對人體有害的重金屬進行監測。檢測結果顯示,有5至6項未檢出,包括鉛未檢出,銅也遠低於環境標準,僅部分場域的錳數值因當地背景值偏高。所有數值皆未超過「地面水體分類及水質標準」中「保護人體健康相關環境基準」,顯示短期內破損的光電板對水質尚無影響。

儘管短期檢測結果尚稱安全,但彭啓明仍說明,重金屬的釋放通常需要較長時間的作用才會發生,因此環境部將持續密切關注相關的長期影響,並已要求業者加速清理受損模組。

光電板清洗也有毒?專家揭真相

除了廢棄物處理和毒性疑慮,對於這次處理光電板後的清洗問題,也引發了對環境潛在汙染的討論。

童子賢指出,光電板若長期不清洗,會因沾附油汙和灰塵而影響發電效率,就像玻璃一樣。他質疑,業者雖承諾會用清水清洗,但當清水效果不彰時,會不會動用酸性、鹼性清潔劑?他擔憂:「洗完之後你那個酸性鹼性還有清潔劑的水,掉到池塘、魚塭、泥土裡面,請問多年後那一個池塘、魚塭,養出來的蝦能不能跟魚能不能吃呢?」

然而,多位專家皆在MyGoPen查核平台闢謠表示,「鹽酸洗光電板」的情況不太可能發生。前弘光科技大學環境與安全衛生工程系副教授段柔勇指出,光電板最怕鹽害和腐蝕性藥劑,且板面有鍍膜,一般清潔僅需清水。綠能售電業者「陽光伏特家」工程團隊也證實,鹽酸會損傷鋼構和線路,用自來水和刷子就能清洗大部分髒汙,使用鹽酸不僅損害設備,成本也更高,不符邏輯。

童子賢籲綠能「名副其實」,別反成破壞環境元兇

此次風災對中南部光電場域的重創,成為台灣再生能源韌性的重要壓力測試。童子賢批評,過去一股追求「綠能」的熱潮,導致部分光電案場未經嚴謹環境評估便放行,且過於強調「循環能源」的標籤,造成如今漁塭、池塘、山坡甚至海岸都設置了光電設施,導致環境破壞的後遺症已然浮現。

童子賢呼籲:「綠能掛上這個『綠』,必須要對得起『綠』這個字,你必須要展現對環境友善,對環境能夠體貼保護,使用前使用後不要破壞環境。」此次颱風災害,無疑為台灣的再生能源發展敲響警鐘,提醒政府和社會在追求能源轉型的同時,必須更加審慎地評估環境成本,確保綠能發展能真正符合永續、友善環境的目標。