緬甸近期發生規模7.7地震,不僅在當地造成嚴重損害,也連帶影響泰國、中國。X by @Viveros93cs

緬甸強震規模上調至芮氏規模8.2,深度僅10公里,稍早專家評估釋能等同177顆原子彈,相當於台灣921地震能量。專家示警,印度板塊推擠引發之應力轉移,未來兩週或將影響台灣,促使規模6以上地震發生。

緬甸於28日在中部發生強烈地震,事發初期評估地震規模為7.7,但稍後泰國氣象局將規模上修至芮氏規模8.2,震央位於實皆市(Sagaing)西北方約16公里處,震源深度僅10公里。據美國地質調查所(USGS)發布的紅色警戒,估計此次地震可能造成超過一萬人罹難。截至29日中午,緬甸軍政府已證實至少1002人喪生,但隨著救災進行,罹難人數可能會進一步上升。

位於震央附近的緬甸第二大城瓦城(Mandalay)災情尤為嚴重,建築物大量倒塌,交通及通訊一度中斷。即使是距離震央1000公里外的泰國首都曼谷,也出現嚴重的震感,多棟高樓搖晃甚至倒塌,曼谷宣布進入緊急狀態,大眾交通一度全面停擺,市區交通大混亂。

台灣駐緬甸代表處僑務組官員林冠宏指出,目前尚未傳出緬甸第一大城仰光的台灣人受災消息,水電與通訊大致正常。然而,由於第二大城瓦城災情嚴重,目前仍無法聯繫當地台灣民眾,駐緬甸代表處持續密切關注情勢。

★台灣第一個ESG與USR永續整合平台,加入ESG遠見共好圈★

「實皆斷層」沉睡200年甦醒,科學家早示警

「此次地震並非意外!」新加坡地球觀測站首席研究員韋生吉(Wei Shengji)指出,此次地震的震央位於實皆斷層(Sagaing Fault)之上,該斷層歷史上就曾發生數次大規模地震,並強調這次強震早在預期之內。

韋生吉強調,約200年來實皆斷層的該段落一直處於沉寂狀態,但根據歷史與地球物理調查,此次地震並非意外,先前也已提醒緬甸當局注意潛在風險。

此次緬甸地震的成因與印度板塊向北推擠歐亞大陸板塊有關。實皆斷層作為一條歷史上多次引發大地震的主要斷層帶,其活動性早已受到關注。韋生吉指出,根據現有地質與地球物理數據,該斷層區段長期處於應力累積狀態,今次8.2規模的震動釋放能量相當巨大,足以比擬歷史上的重大災害。

值得注意的是,地震深度僅10公里,使得震能更易傳至地表,對建築物產生嚴重破壞,也加劇了後續救災的挑戰。

美國國務院與總統川普在當日表示將視災區需求提供援助。美國國際開發總署(USAID)災難專家團隊也待命支援。目前緬甸政府也持續進行搜救工作,各國援助也陸續抵達。未來相關地區須持續監測長週期地震波對高樓建築的影響,避免遠距離城市出現更多次生災害。

板塊推擠連鎖效應,未來兩週台灣恐出現規模6地震

此次緬甸大地震與921大地震在規模與能量釋放方面極為接近,美國地質調查所同樣將兩次地震規模訂定為7.7。

「此次緬甸地震釋放的能量約等同於177顆原子彈,與1999年台灣921大地震規模相當。」前中央氣象署地震中心主任郭鎧紋指出,因印度板塊向北推擠歐亞大陸板塊的力量,此次緬甸地震與年初青藏高原7.1地震成因類似。

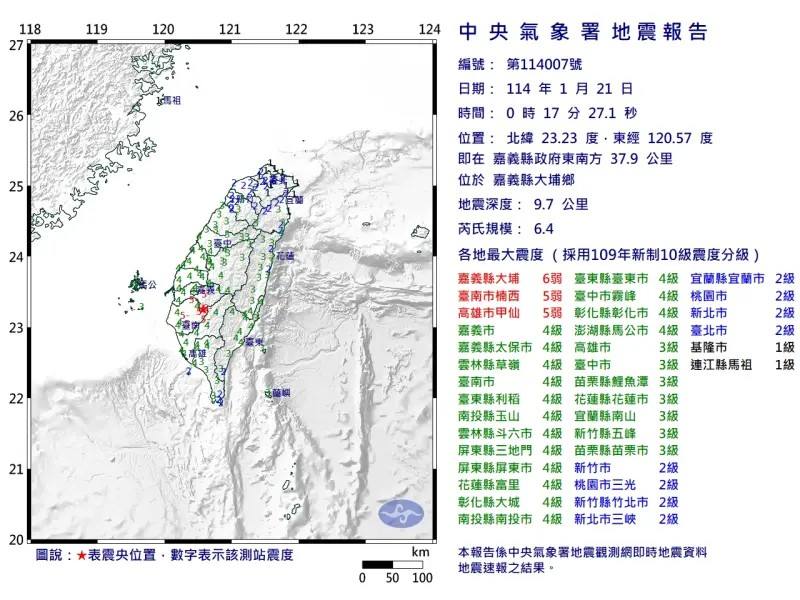

郭鎧紋表示,當時青藏高原地震引發應力傳遞,導致揚子地塊受力不均,引起嘉義大埔及台南楠西發生規模6.4地震。

「未來兩週台灣西部或有觸發規模6以上地震的可能性!」郭鎧紋指出,這次因印度板塊推擠歐亞板塊引起緬甸大震,之後可能進一步觸發區域內應力轉移,影響至台灣西部地區。

回顧921:逆斷層運動致災,活動斷層監控成關鍵

回顧台灣921大地震,當時震央位於南投縣集集鎮,震源深度約8公里,地震持續搖晃102秒,造成全台從南到北嚴重受災。該次地震共導致2415人死亡、29人失蹤、超過1萬人受傷,逾10萬間房屋全倒或半倒。

地震肇因於車籠埔斷層錯動,地表出現長達85公里的破裂帶。台灣受菲律賓海板塊與歐亞板塊之間強烈推擠造成的逆斷層型地震。地震過後,車籠埔斷層成為研究重點,透過鑽探、震測、GPS與水準測量等方式,掌握台灣共33條活動斷層的位置及活動情況。

中央大學、經濟部地質調查及礦業管理中心及其他研究機構聯手監控東部與西南部等斷層動態,企圖從地磁、重力及磁力變化中找出潛在的地震前兆,期望能提前預警下一次大災難。

儘管此次地震發生於緬甸,其產生之長週期地震波已影響距離約千公里之泰國曼谷高樓,顯示強震對高層建築產生顯著影響。

「台灣大樓亦可能受波動衝擊,必須加強耐震監控,防範長週期波引發高樓異常搖晃。」郭鎧紋指出,台灣需持續監測長週期地震波影響,確保高樓結構安全,避免可能損害。