澳洲政府透過法規以及民間資金的力量,試圖為當地的生物多樣性進行修復。示意圖。unsplash by nicosmit99

2024年10月,澳洲在雪梨主辦了全球首屆「正向自然高峰會(Nature Positive Summit)」,在國際環境治理舞台上投下重要一筆。這場高峰會被定位為一個推動全球生物多樣性復育的協作平台,也凸顯了澳洲目前最具代表性的政策之一──自然修復市場(Nature Repair Market)。

這個機制背後展現了澳洲政府明確的政治意志:透過市場機制,導入民間資金來支持生態保育與棲地修復,同時與《生物多樣性公約》(CBD)設定的國際目標接軌,例如在2030年前保護全球30%的陸域與海域,以及達到「零物種滅絕」的願景。

那麼,這個「自然修復市場」究竟是什麼?與目前多數由企業主導、屬於自願性質的生物多樣性信用市場不同,澳洲的制度是以法律為基礎,由政府主導推動。該市場根據《自然修復法案》(Nature Repair Act)建立,該法案於2023年12月7日經國會通過,並於同月15日正式上路。

根據法案內容,符合條件的保育與復育計畫可獲得官方核發的生物多樣性證書,具備市場交易的潛力。此制度的另一項特色,是政府的高度參與:除了法規制定外,政府也直接參與市場治理、技術審查及方法論規範,確保項目的生態完整性,建立信任基礎。

★台灣第一個ESG與USR永續整合平台,加入ESG遠見共好圈★

我們將帶您深入解析這個嶄新市場的誕生背景、運作機制,以及自2025年正式上線以來所面臨的第一波挑戰。

繪製自然地圖,才能有效修復:自然修復市場的工具箱

為了讓自然修復市場真正落地,澳洲政府全力以赴加速推動。現在只要上氣候、能源、環境與水部(DCCEEW)的官方網站,就能一次找到所有與自然修復市場相關的資訊。從發起專案到取得生物多樣性證書,整個流程一應俱全,讓使用者更容易上手。

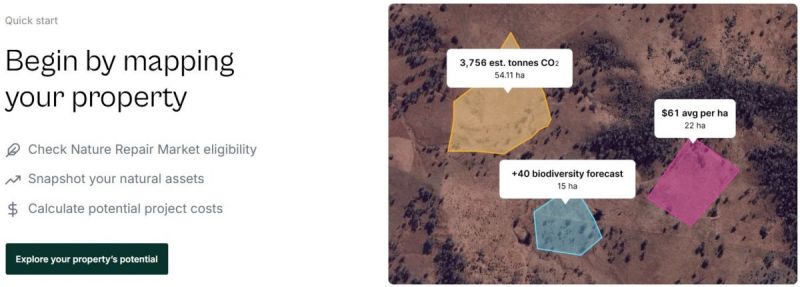

不論是土地擁有者、農民,還是非政府組織,都可以透過一系列線上資源獲得具體指引,按部就班地規劃自然修復專案。像是專屬平台 PLANR(Platform for Land and Nature Repair),就整合了全國性的生態資料,包括棲地類型、物種分布、土壤狀況等等,幫助使用者找出符合資格的地塊。

這些資料來自「生態知識系統」(Ecological Knowledge System,EKS),由政府與澳洲國家科學研究機構 CSIRO 共同開發。簡單來說,這個系統可以協助專案開發者評估當地的生態現況、選擇最適合的修復行動,並預測可能帶來的環境效益。

這套系統怎麼運作呢?EKS 結合了兩大核心工具:

一是模擬不同修復行動(如:植樹、自然復育、控制外來種)對生態系統影響的模型;

二是「國家生物多樣性評估系統」(NBAS),可讓不同地區的生態成果有一致的比較基準。整體目標就是讓每個修復專案的環境成效一目了然、可追蹤、能比對。

透過 PLANR,使用者可以模擬不同面積與修復策略下的生物多樣性潛在增益,預估專案的執行成本與合規支出,還可以直接與潛在買家媒合、促進證書交易。

另一個亮點是:這整個系統設計時,就考慮到要逐步納入原住民族的傳統知識。透過與原住民族社群的共同設計,這些專案不只靠科學數據,更能反映在地文化與對自然的深層理解,強化整體修復策略的完整性與永續性。

如何量化自然修復的成效?

為了量化自然修復計畫所帶來的生物多樣性效益,澳洲政府致力於針對不同生態系類型,制定專屬的方法學。為此,政府啟動了一項方法開發支持計畫,攜手大學、顧問公司、保育組織、原住民族社群與私人部門,共同研擬適用於多元生態環境的量化工具。

目前,方法選擇仍相對有限,僅有一項方法於 2025 年初正式通過:「原生森林與灌木生態系復育方法」。此方法適用於在退化土地上進行的原生樹種復育計畫,並可用來申請自然修復市場的生物多樣性證書。接下來,還有多項方法正在開發中,包括:提升殘存植被的價值、原生森林的保護與修復、外來入侵種的控制、以及乾旱地區牧場景觀的生態管理等方向。

所有新方法皆須與「生物多樣性評估工具(Biodiversity Assessment Instrument,BAI)」對齊。

BAI 是一項技術性評估框架,用來規範各類計畫如何測量其生態效益,確保所採用的方法具備共同的評量標準,並針對不同生態系有一致的評估邏輯,同時融合科學研究與傳統知識。此一標準化架構,能確保各地生物多樣性成效的可比性、公信力與可驗證性,為自然修復市場奠定可信基礎。

降低監測成本:推動自然修復市場起飛的關鍵

自然修復市場面臨的首要挑戰之一,就是「監測成本」。若要為生物多樣性成效開立可信的證書,就必須有辦法證明自然確實恢復了活力—而這需要時間、數據、專家,也就是說,需要資源。

為了突破這道障礙,澳洲政府在 2024 年 2 月推出了專項基金「創新生物多樣性監測補助計畫」(Innovative Biodiversity Monitoring Grants),投入 800 萬澳幣,資助多個由大學、研究機構、非營利組織及在地社群(如 Watergum Community Inc.)主導的專案。

這些資金的目標是協助開發創新的監測技術與方法,不僅要保證生態數據的嚴謹性,也要降低監測成本,讓更多人有能力參與專案。部分資金也用來啟動具規模的試點專案,並與澳洲國立大學、CSIRO 以及原住民族社群合作。

這是一個重要契機,讓各方可以測試更平易近人的監測方法,並證明它們具備科學效度與經濟可行性。唯有如此,才能真正讓自然修復市場成為一個具公信力、可大規模實施的工具。

碳信用+生物多樣性證書:一地雙收的新模式

為了提升自然修復市場的吸引力,澳洲政府推動一項創新策略:結合碳信用(Australian Carbon Credit Units, ACCU)與生物多樣性證書,鼓勵那些同時能夠捕碳又能恢復自然的專案。這正是「碳+生物多樣性」(Carbon + Biodiversity)試點專案的核心理念。

該計畫由澳洲國立大學與多個自然資源管理機構共同推動,正在全國多個地區測試一系列植林方案,既符合碳市場標準,又能帶來具體可測的生態效益。這些方案以在地原生的喬木與灌木混合種植為主,能創造出多項「共益」:建立野生動物廊道、改善土壤品質、保護集水區,甚至減少水土流失。

對於專案開發者而言,這樣的「雙軌制」提供了在同一塊土地上創造多重收益的可能性,還能同時達成多項環境目標:有助於吸引更多元的投資人加入這場修復自然的行動。

打下制度地基,接下來是全面推展的挑戰

澳洲已為其生物多樣性市場奠定了雄心勃勃且制度完善的基礎。透過自然修復市場政府打造出一項嶄新的機制,動員私人資金投入自然保育,同時確保生態修復具備高度的科學與治理標準。不過,正如所有創新制度一般,從理想藍圖到全面運作,中間還需要不斷調整與完善。

其中一項待解課題是「價格機制」的建立。目前,生物多樣性證書尚未有明確的參考價格,這種不確定性可能會讓潛在買家在投資時猶豫不決。但也正因如此,澳洲有機會打造出一套更具公正性且因地制宜的估值模式。

針對這點,來自詹姆斯庫克大學的兩位研究員 Penny van Oosterzee 和 Jayden Engert,在《The Conversation》發表評論指出,若僅以「最低成本」為導向,恐重蹈澳洲碳信用市場的覆轍。他們指出,投資人傾向選擇便宜、易操作的專案,而這些專案往往位於邊緣地區,缺乏真正的生物多樣性價值,無法保護到那些處於高度威脅的棲地與物種。

為了確保這個市場能真正扭轉生物多樣性的喪失,政府必須積極引導資金流向修復成本較高、但生態價值更高的地區。至於專案的驗證與監管,目前由獨立機構「潔淨能源監管局」(Clean Energy Regulator)負責,涵蓋專案註冊、方法學合規性審查及證書核發等重要任務。

這為市場提供了穩固的制度基礎。不過,還有許多細節待進一步明確,例如:田野查核的頻率、監測數據的標準與要求、必要的證據層級,以及當出現爭議時的申訴機制等。相關部會已展開與各方利害關係人的討論,力求設計出一套既嚴謹又務實的生態監測制度。

台灣是時候打造自然修復市場

自然修復市場雖仍處於起步階段,但我們已可看出其不斷演進的脈絡:傾聽實務經驗、持續優化制度設計。從制度架構、政治承諾到科學依據,這是一個在「自然金融」領域具高度成熟度的原型。如果能有效刺激市場需求、確保專案具環境可信度,並在現地展現可量化成果,澳洲的自然修復市場將有潛力成為國際典範,成為實現《昆明-蒙特婁全球生物多樣性框架》目標的關鍵工具之一。

台灣其實早已具備發展自身「自然修復市場」的良好條件。無論是累積多年的環境資料、地方政府與社區的逐步投入,還是學術界、NGO 和企業的積極參與,都為此打下了堅實的基礎。

澳洲的經驗清楚顯示:若要建立一個可信、公平且有效率的生物多樣性市場,政府的積極參與不可或缺:包括清晰的法制框架、開放的資訊平台與針對性的資源挹注。

對台灣而言,現在正是行動的最佳時機。只要及早規劃出一套具有前瞻性與在地適用性的政策架構,未來不僅能吸引更多對自然有利的投資,也將有機會成為亞太地區「自然金融」的領航者。

延伸閱讀:全球三大風險之一來襲!「生物多樣性信用」能扭轉台灣生態危機?

文:邱祈榮、鄭俐俐;本文章反映作者意見,不代表《遠見》立場。