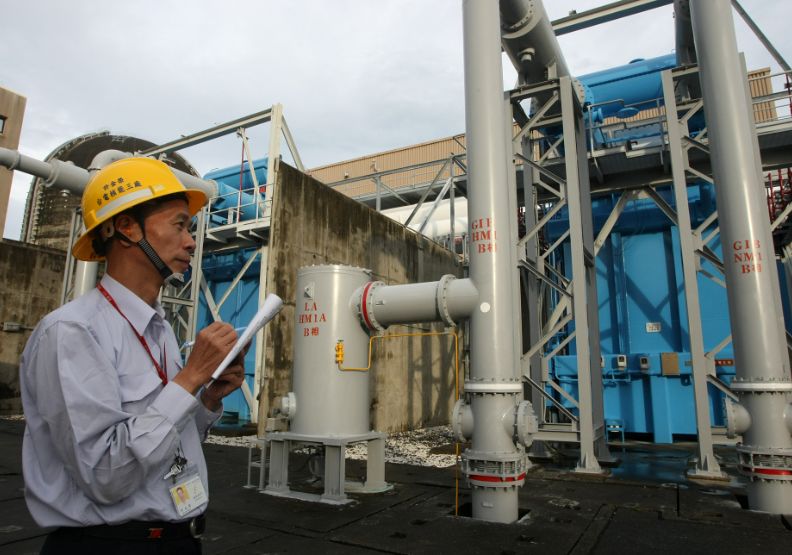

核能議題在台灣的公共討論中愈發激烈,尤其核三廠是否重啟的爭議,更成為社會焦點。遠見資料庫。張智傑攝。

近年來,核能議題在台灣的公共討論中愈發激烈,尤其核三廠是否重啟的爭議,更成為社會焦點,甚至即將於8月23日舉行公投。

面對這樣的熱議,來自歐洲的核能安全專家暨物理學家歐妲.貝克(Oda Becker)舉行線上演講分享她的專業觀點,並與台灣觀眾進行一對一問答,解答了許多台灣社會對核能老化、安全標準、核廢料處理及戰爭風險等的疑惑。

她以自身在歐洲多年核電安全監管及實務經驗為基礎,點出核電延役不為人知的困難與潛在風險,對台灣當前能源政策與核三廠公投有著重要啟示。

歐妲.貝克擁有超過25年核能風險評估經驗,曾擔任歐盟核電廠壓力測試的獨立監督專家,並於2013年實地訪台,指出核四諸多結構與系統設計問題。她也是國際核子風險評估組織(INRAG)的成員,長期投入核電安全、設備老化與政策監督等研究工作。

★台灣第一個ESG與USR永續整合平台,加入ESG遠見共好圈★

核電廠老化與延役有什麼現實挑戰?

首先,關於核電廠的老化問題,歐妲.貝克強調,「老化」絕非只是零件損壞或設備故障那麼簡單,它涉及整座核電廠結構與安全標準的全面退化。

歐洲經驗顯示,核電廠延役改造通常需要漫長的時間,法國核電廠常見需耗費二十年來完成整體安全評估、設備更新與結構補強。她批評,台灣部分支持者主張「半年至一年檢查即可恢復運轉」的說法,完全不切實際。

核電廠的維護與更新,尤其是老舊機組,投入不足會加劇設備風險,面對地震等重大外力時,設備可能遭遇不可預測的損壞,而現有的非破壞性檢測技術如超音波雖然是先進手段,卻無法保證完全偵測所有缺陷,還必須靠誠實且嚴謹的評估團隊持續監控,否則風險無法真正降低。

在核三廠的耐震安全問題上,歐妲指出核三廠原始設計耐震標準為0.4g,遠低於目前台電報告指出最高恐面臨的1.384g的地表加速度。雖然官方曾強調已提升至約0.7g,但這多半是針對停機狀態的局部強化,而非全面的耐震升級,根本無法達成安全所需的標準。

更重要的是,全面提升耐震標準牽涉龐大工程成本與技術挑戰,短期內難以完成。她解釋地震風險並非「幾百年或幾千年才發生一次」的遙遠事件,而是「隨時可能發生」,核電廠持續運轉便等於冒著極大風險。基於這樣的評估,她堅決認為核三廠除役是唯一符合安全考量的選擇。

談及國際上核電延役的監管與實務案例,歐妲特別以日本與歐洲國家為例。福島核災後,日本規定運轉超過30年的核電廠必須每10年進行一次完整的安全評估,最長延役期限為60年。

她指出,這樣的制度設計是基於安全的長期考量,因為一次完整的安全評估和改造從發現問題到完成改善,往往需要十年時間。相較之下,台灣並未有真正完整且透明的核電廠定期安全檢查與改造制度,這讓核三廠的延役計劃風險加倍。

國際核電延役與核廢料監管有那些挑戰?

而在歐洲,德國則是核能延役爭議的鮮明範例。當地政治人物雖表態支持延役,但核電營運商因為十多年來缺乏投資與技術支援,認為無法保證安全,決定拒絕繼續運轉這些核電廠。德國最終只短暫延長三座核電廠的壽命三個月,隨後全面除役。這反映出政治口號與專業現實的落差,提醒台灣切勿被表面言論迷惑,忽略真正的技術與安全問題。

核廢料的處理與用過燃料安全同樣是核電安全的重要議題。歐妲強調,福島核災時用過燃料池失冷所導致的燃料熔毀,是造成災害擴大的關鍵因素之一。

相較之下,乾式儲存因不依賴持續冷卻水,結構更為穩固且風險較低,是目前國際上較受推崇的儲存方式。台灣現階段多數用過燃料仍存放於水池,潛藏極大安全風險。她呼籲,應盡快加速推動乾式儲存設施,減少潛在的災害威脅。

核電在戰爭情境與高科技產業發展的角色?

另外,戰爭情境下核電安全的脆弱性也是不可忽視的現實。歐妲以俄烏戰爭為例,指出過去大家認為核電廠在戰爭中應屬「安全區域」的想法已被打破。

札波羅熱核電廠曾遭坦克攻擊,甚至在廠區內外發生交戰,無人機攻擊威脅更是前所未有。戰爭中的電力中斷對核電廠冷卻系統極為致命,這使得核電廠的安全形勢變得更為嚴峻。她特別提醒,台灣面臨的戰爭風險,使得核電安全挑戰更加複雜且迫切。

近年來,隨著AI及半導體等高耗能產業的快速發展,部分人士主張延役核電以保障未來電力需求。對此,歐妲坦率表達了不同看法。她指出,再生能源的快速成長已在德國證明足以填補電力缺口,台灣只要政策明確,也能透過市場機制促進再生能源投資與建設。

她認為,不應將核電延役視為必然選項,而應積極推動再生能源發展,為產業與社會提供永續且安全的電力支持。

核三廠延役挑戰重重

綜觀歐妲.貝克的演講與問答,我們看到核三廠延役不僅面臨龐大的時間與成本挑戰,更承擔著嚴重的安全風險。歐洲的經驗提醒我們,所謂「半年內快速完成檢查與延役」的說法並非事實,核電安全絕非可草率對待。

尤其在地震、戰爭等非常態風險不斷攀升的當下,核電廠的運轉更加令人憂心。台灣應認真借鏡國際經驗,加快推動再生能源轉型,落實非核家園政策,保障全民安全與國家永續。

面對複雜的能源未來,唯有以科學為基礎、公開透明、長遠規劃的態度,才能讓台灣走出迷霧,迎向一個安全、永續且有競爭力的能源新時代。

延伸閱讀:823核三公投懶人包/五場辯論時間、正反方代表與爭議主題一次看

本文轉載自「綠色公民行動聯盟」,僅反映作者意見,不代表本社立場。