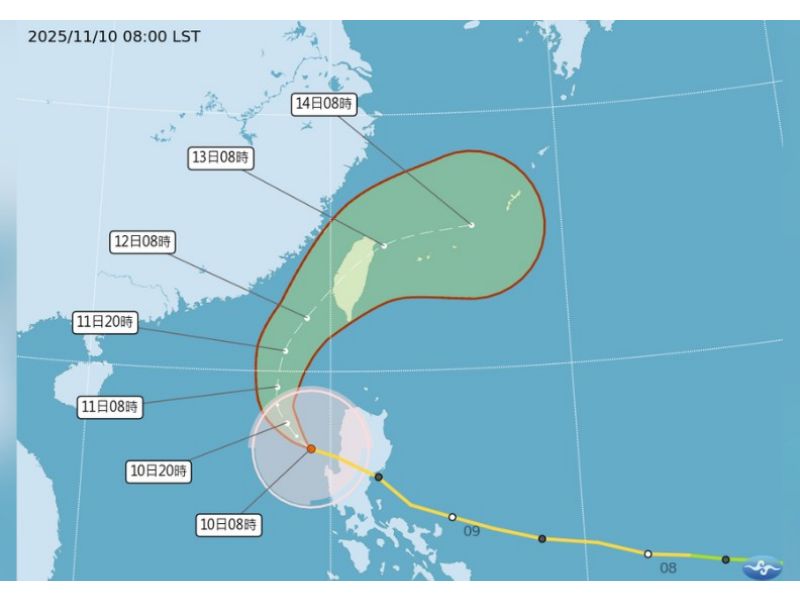

邁入秋冬之際,鳳凰颱風選擇在11月襲台,這是否與全球暖化有關?取自中央氣象局

秋颱鳳凰來勢洶洶,似乎更反映極端氣候正在改寫地球劇本,颱風現身的時間點也變得難以預測。從行政首長的憂心,到數據的異常,這股反季節的風暴,會怎麼逼迫我們正視氣候變遷帶來的嚴峻挑戰?

鳳凰颱風襲台,中央與縣市政府如臨大敵,連有30年以上工程經驗的台北市副市長李四川都直呼,「11月颱不好惹!」明明已經步入秋冬,為何11月還會出現颱風?這是否也是全球暖化、極端氣候所造成的異象?

罕見11月颱風季,為何會出現?

菲律賓大氣地球物理和天文服務管理局(PAGASA)指出,包含菲律賓海在內的西北太平洋地區,颱風生成季節是5~11月,但實際上所有月份都有可能形成颱風。

以台灣而言,雖然大部份颱風襲台都集中在6~10月,但也不是沒有11月颱襲台的紀錄。如去年襲台,並造成97萬3506戶停電,3人死亡、690人受傷的颱風康芮,就是在10月底形成,10月31日登陸台東,並自11月起對台灣各地造成破壞。

★台灣第一個ESG與USR永續整合平台,加入ESG遠見共好圈★

師大地科系特聘教授簡芳菁、研究員邱彥超的共同研究也發現,2024年10月底至11月西北太平洋颱風數量異常多,數量和強度都比往年高出近兩倍,主要原因是大氣環流異常,日本以南的高壓系統太強、位置太北,讓東風吹得更旺,恰好為颱風生成、移動創造絕佳條件。

暖化催化!極端氣候擴大颱風季

而全球暖化確實會造成大氣環流異常。美國航空暨太空總署地球觀測站(NASA Earth Observatory)研究發現,北極升溫速度約是全球平均的2~4倍。這會讓極地與中緯度間的溫差減少,導致高空急流(jet stream)變得更彎曲、更緩慢,也使冷氣團、熱浪、颱風路徑更容易「卡住」,造成極端氣候影響的時間拉長,東亞颱風季延後就是其一。

政府間氣候變化專門委員會(IPCC)第六次評估報告(AR6)也指出,暖化使海水蒸發量增加、大氣含水量變多,讓對流活動更旺盛,使颱風、熱帶性低氣壓會出現在季節更晚的時間。

這也讓11月生成的颱風更具威脅性。海平面溫度如果依然偏高、蒸發量大,就能為颱風提供能量,尤其是晴朗的對流環境下,颱風生成路徑若較少受到陸地干擾,且快速從海洋生成,就有可能在短時間內形成強度較大的颱風。

換言之,11月颱風「不必然特別猛烈」,而是要在適合條件下才會出現。典型秋冬期間海面溫度降低、風切增強、大氣環流模式改變,都不利颱風生成與維持,但若全球暖化造成這些條件都改變,也為11月颱風提供生成條件。

11月颱的毀滅性紀錄,不可輕忽

翻開歷史,11月形成的颱風,確實都造成不小傷亡。如1991年11月22日開始形成的颱風尤瑞,就在關島摧毀350棟建築物,引發的風暴海嘯(Storm Surge)還使當地海岸受到廣泛侵蝕,總經濟損失達3300萬美元。

1992年11月14日在國際換日線附近的季風槽發展成的颱風蓋伊帶來的損失更大。它先侵襲當時還沒成為台灣邦交國的馬紹爾群島,造成5000人無家可歸,大量農作物受損,首都馬久羅大規模停水和斷電。

而後侵襲關島時,因為颱風強度已經大幅下降,導致降雨量並不多,但強風吹起的高溫海水卻傷害島上許多植物,造成大面積脫葉現象。弔詭的是,2000多公里遠的沖繩,卻因颱風蓋伊而出現大豪雨,引發淹水與停電。

衝擊現有防線!如何對抗延遲的颱風季?

對台灣而言,除了2024年11月接連襲台的康芮、天兔兩大颱風,過去幾乎沒有遭遇11月颱風襲擊的紀錄。專家提醒,台灣交通、排水、防災系統多半根據夏季颱風所設計,如果颱風侵襲時間比預期更晚,很有可能造成應變時間不足。

另一方面,受到全球暖化影響,海平面溫度提升、水氣增加,使台灣強降雨風險升高,就算風力可能沒有想像中那麼強,豪雨所帶來的災害仍不容小覷。

颱風尤瑞與蓋伊的歷史教訓已然在前,如今全球暖化正提供「11月颱」生長的沃土。面對延後的颱風季,不僅考驗著台灣既有防災系統,更提醒我們,氣候危機已是日常,唯有超前部署、提升韌性,才能抵禦這場「不合時宜」的新威脅。