大量泥水直衝光復鄉市區,淹水高度甚至一度達到一層樓高。取自馬太鞍溪堰塞湖監測紀實

從雲林草嶺潭、高雄小林村滅村,到近日花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流災害,這些災難不僅警示著極端氣候帶來的風險,也凸顯了防災體系與大自然角力下的困境。面對這場「與水共存」的長期考驗,本文一次看台灣該如何從過去的經驗中汲取教訓,並建立更具韌性的防災體系?

【目錄】

馬太鞍溪堰塞湖溢流災情

馬太鞍溪堰塞湖如何形成?

台灣歷史上堰塞湖災難

常見工程與非工程手段

專家怎麼看?

氣候變遷下堰塞湖災害防護

堰塞湖成新常態,防災扎根攸關生死

馬太鞍溪堰塞湖溢流災情

9月23日下午,花蓮縣萬榮鄉馬太鞍溪堰塞湖於14時50分發生壩頂溢流,僅30分鐘內水位驟降14公尺,約 6,000萬噸洪水傾瀉而下,洪峰不到20分鐘即衝擊馬太鞍溪橋,隨後整座橋梁被沖斷。大水挾帶泥沙灌入下游光復鄉,短短一小時內市區多處遭淹。

中央災害應變中心統計,截至26日上午,這起災變已造成 14人死亡、11人失聯、逾百人受傷。其中馬太鞍溪堰塞湖周邊就有14死、68人受傷。全縣已有 5,840人撤離,並在馬太鞍教會、大進國小、東富活動中心等10處安置點安置近千名居民。

農業部最新監測指出,堰塞湖仍殘存約2,300萬噸水量,加上壩體結構不穩、花東地區持續降雨,未來仍有再次溢流或潰堤的風險。

★台灣第一個ESG與USR永續整合平台,加入ESG遠見共好圈★

馬太鞍溪堰塞湖如何形成?

此堰塞湖於7月21日因豪雨引發大規模山崩而誕生

- 崩塌範圍:寬約2000公尺、長約2700公尺

- 崩塌面積:達500公頃,相當於700個足球場

- 崩塌深度:平均約40公尺

- 土石量:推估高達2億立方公尺,幾乎等同於20座台北101大樓的體積

由於天然壩堵住溪流,上游河水迅速蓄積,短短數日內就形成一個新的湖泊:

- 滿水位蓄水量:接近1億立方公尺

- 實際觀測蓄水量:最高約8600至9100萬立方公尺(相當於石門水庫的三分之一)

- 湖面積:最高時達 137公頃

根據國立陽明交通大學團隊調查,馬太鞍溪堰塞湖的壩體由鬆散的崩積土與大理岩巨礫組成,缺乏水泥或岩盤的固定,屬於典型的「高危險天然壩」,其不穩定性體現下面三點

- 滲透性高:壩體可能被水流掏空,增加潰決風險。

- 規模過大:體積達2億立方公尺,傳統的人工開挖、爆破、虹吸都難以在短期內實施。

- 地處偏遠:壩體周邊無道路,重機具無法進入,僅能依靠空拍與監測。

溢流與潰決的差別

- 溢流:湖水超過壩頂流出,若緩慢進行,水流會逐步沖刷壩體,形成缺口,洪峰可預測。

- 潰決:壩體突然崩解,大量水體短時間釋出,往往伴隨土石流,是最致命的情境。

台灣歷史上堰塞湖災難

台灣位於地震帶與颱風路徑交會處,山高谷深,暴雨與地震都容易引發大規模山崩,形成「堰塞湖」。這些堰塞湖或因自然消退,或因潰決釀災。

雲林草嶺潭:最知名的多次重生堰塞湖

- 1862年台南地震:第一次形成草嶺潭,但1898年決堤消失。

- 1941年中埔地震:再次形成,1942年3月開始溢流,10月蓄水量達 1.2億立方公尺,成為當時台灣最大的天然湖泊。1951年因豪雨潰決,釀成 74死、3,000公頃農田毀損。

- 1999年921大地震:草嶺再次崩塌,瞬間堆積 1億2,500萬立方公尺土石,蓄水量一度達 4600萬立方公尺。雖然短暫成為台灣最大天然湖泊,但2004年「七二水災」後被淤滿,壽命僅5年。

- 2025年丹娜絲颱風:再度形成,短短3天後即溢流,蓄水量由2245萬立方公尺下降至420萬立方公尺,危險雖解除,但顯示清水溪流域的長期脆弱性。

2009年莫拉克颱風:小林村滅村悲劇

- 莫拉克颱風帶來超過 2,500毫米豪雨,在高雄甲仙鄉小林村上方引發大規模山崩,短時間內形成堰塞湖。然而,由於降雨過猛,湖泊不到兩小時便潰決,洪水與土石流一同傾瀉而下,小林村瞬間滅村,造成 400多人死亡或失蹤。

- 這起事件被視為台灣「堰塞湖最慘痛的案例」,也促使政府強化「預防性撤離」政策。

2021年新竹尖石鄉秀巒村

颱風後形成堰塞湖,上游道路與民宅被淹,幸好居民提前撤離,未釀傷亡。

2024年花蓮大地震

多處山區出現堰塞湖雛形,經監測後逐步消退。

常見工程與非工程手段

- 溢洪道開挖

- 最常見做法,利用挖掘機在天然壩頂開出人工通道,讓湖水漸進流出,避免突然潰決。

- 限制:需道路可通行、壩體不過大。

- 虹吸或抽水

- 架設大型管路或抽水機,把湖水逐步引流到下游。

- 限制:需長時間建置。

- 貨櫃壩與臨時壩體

- 在九份二山堰塞湖,政府利用貨櫃裝砂石,堆成「貨櫃壩」,防止邊坡滲水與土石滑落。

- 優點:快速、就地取材

- 缺點:僅適合中小規模崩塌,壽命有限

- 爆破導流

- 利用炸藥破壞壩體,讓水流快速排出。

- 限制:需壩體小且穩定,否則可能造成更大崩塌。

- 撤離與監測

- 若壩體過於龐大或無法快速進場,政府會選擇預防性撤離下游居民,並透過水位監測器、無人機與細胞廣播發布警報。

專家怎麼看?

- 李鴻源(前內政部長、水利專家):馬太鞍堰塞湖量體過大,爆破不可能,引流也需長時間籌劃,短期只能依靠撤離與安置。他提醒,「近一週風險仍高,居民不要掉以輕心。」

- 游景雲(台大土木系教授):一般堰塞湖多以監測為主,馬太鞍規模龐大,工程難度極高,「唯一能做的就是盡快撤離。」

- 陳毅青(彰師大地理系主任):堰塞湖溢流後可能下切壩體,導致潰堤風險,必須嚴密追蹤基礎是否被侵蝕。

氣候變遷下堰塞湖災害防護

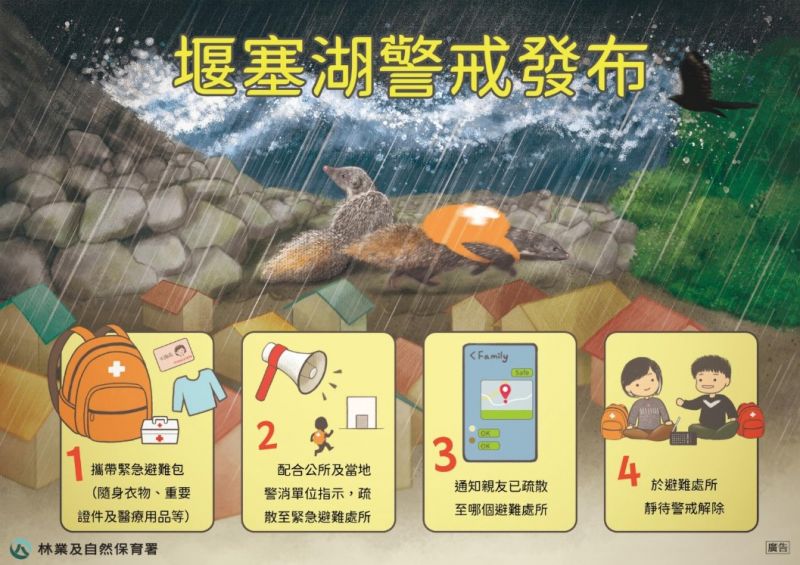

氣候變遷讓極端豪雨與強震更頻繁,堰塞湖的威脅也日益升高。農村水保署指出,防災四階段著手。

防災四階段

- 減災(Mitigation)

- 結構性措施:防砂壩、導流堤、沉砂池、監測系統。

- 非結構性措施:法令管理、保險、防災規劃、土地利用管制。

- 整備(Preparedness)

- 訓練:建立行動責任,儲備資源,熟悉程序。

- 計畫:事先擬定災變管理計畫,統一行動。

- 警告:災害前發布危險訊息,提醒民眾準備。

- 應變(Response)

- 災害緊急通報:第一時間通報各級單位。

- 災害應變中心:

- 指揮調度與資訊發布

- 動員政府、軍方、民防人力

- 災民收容與撤離

- 啟動醫療救護系統

- 交通管制

- 防範二次災害

- 復原(Recovery)

- 短期:恢復電力、通訊、水、運輸等基本系統。

- 長期:恢復經濟活動、重建公共設施與居民生活。

防災社區核心理念

- 目標:建立「安全無虞」社區,具備減災、應變、復原三大能力。

- 三要件:

- 能降低災害發生機會

- 能承受災害衝擊並即時應變

- 能迅速復原重建並持續發展

- 推動方式:透過社區培力,整合在地與外部資源,建立分工合作體系(如巡守隊、志工隊、公所、消防、衛生所)。

防災社區推動重點

- 環境診斷:調查災害經驗、自然與社會環境,製作災害地圖,找出易致災與安全地點。

- 社區動員:建立防救災組織,分工合作,規劃防救災計畫,並透過說明會或宣導提升居民參與。

- 防災整備:檢核物資、邀請專業單位訓練、舉辦防災演練,強化居民應變能力。

堰塞湖成新常態,防災扎根攸關生死

台灣地勢陡峭、降雨與地震頻繁,堰塞湖幾乎成了「天然產物」。從雲林草嶺潭多次出現與消失,到2009 年莫拉克颱風造成小林村滅村,再到這次花蓮馬太鞍溪潰決,都顯示出堰塞湖的風險正在增加。這次事件的規模尤其驚人,也凸顯極端氣候與山崩疊加後,堰塞湖恐怕會成為台灣的「新常態」。

危險往往不是堰塞湖的形成,而是突然潰決。從山崩、蓄水到決堤,可能只剩下短短幾小時,小林村的悲劇就是前車之鑑。馬太鞍溪的壩體鬆散龐大,人工導流或爆破難以及時介入,能否在黃金時間內發出警示、完成撤離,成了生死關鍵。

由於馬太鞍溪地形偏遠、堰塞湖規模又發展太大,工程手段有限,真正能救命的往往是「先撤離」。李鴻源直言:「短期唯一解方就是撤走居民。」這也意味著,社區必須提前備妥防災地圖、警報機制與演練,建立屬於自己的「防災社區」。

更重要的是,極端天氣不只是短期威脅,也挑戰著台灣長期的能源與土地治理。這次潰決提醒我們:除了談減碳與能源轉型,更要面對氣候適應的迫切性。若缺乏完善的山區治理與防災教育,再多的災後重建也只是「亡羊補牢」。