光復鄉洪災過後,網路假訊息四竄,我們該如何辨識?黃菁慧攝

無情豪雨帶來堰塞湖洪流,重創花蓮光復鄉,當各界齊心協助災民重建家園時,網路上的不實謠言卻如泥流般四處流竄,不僅阻礙救災,更在傷口上灑鹽。面對這些混淆視聽的假訊息,我們如何擦亮雙眼?

9月下旬,受到樺加沙颱風外圍環流挾帶豪雨影響,花蓮馬太鞍溪上游堰塞湖爆發溢流,導致光復鄉災情慘重,已造成18人不幸罹難。

當地民眾還來不及撫平失去摯愛親屬的傷痛,即便全台各地湧入「鏟子超人」協助剷除泥濘,但五花八門的政治口水、網路謠言仍在網路上發酵。

謠言一:花蓮災情影片遭移花接木

首先,有影片宣稱是花蓮馬太鞍堰塞湖溢流的空拍實況,畫面顯示泥流沖毀房屋和土地,一片滿目瘡痍,畫面上更標示「潰堤的堰塞湖」。

★台灣第一個ESG與USR永續整合平台,加入ESG遠見共好圈★

台灣事實查核中心查證後指出,這段影片並非近期花蓮災情,而是挪用過去印度洪災的畫面。

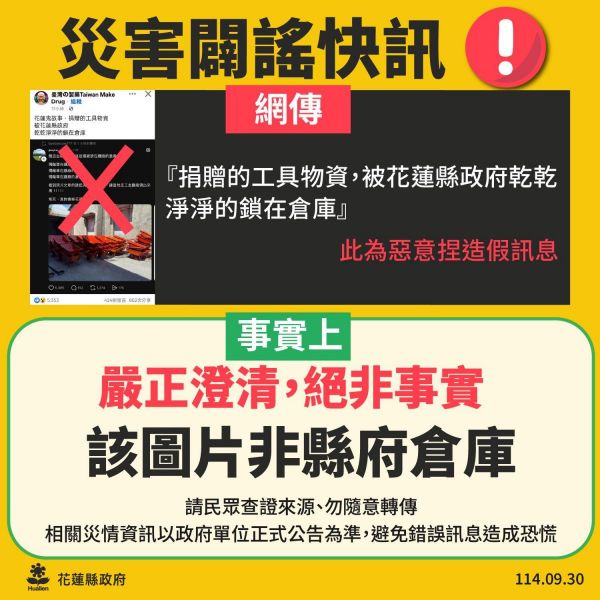

謠言二:花蓮縣政府延遲撤離、物資囤積?

傳聞農業部林保署九次示警,但花蓮縣政府仍延誤撤離,而且還把外界捐贈的大量救災物資鎖在倉庫內,未發給志工使用。同時,救災便當還遭到浪費,以及花蓮縣政府阻擋「義煮團」車輛進入災區,使災民氣憤不已。

花蓮縣政府澄清,「林保署九次示警、花蓮縣政府延誤撤離」訊息並非事實;而針對物資囤積指控,則表示照片中的倉庫並非縣府所有,強調中央、地方政府現在都忙著救災。

謠言三:志工發現大體?

社群媒體上流傳志工在光復鄉發現大體的訊息,引發社會恐慌。中央災害應變中心、花蓮縣消防局立即查證,發現這是誤報。中央災情應變中心提醒,散播有關災害的謠言或不實訊息,若致人於死,最重可處無期徒刑或七年以上有期徒刑。

謠言四:國軍嘻笑玩鬧?

國軍在災區清淤泥,忙到滿頭大汗,卻遭網友批評是「嘻笑玩鬧」。國防部與相關單位說明,國軍在災區清淤時,因為環境艱困,隊員間會互相打氣,但絕非嬉鬧,盼外界不要誤解。

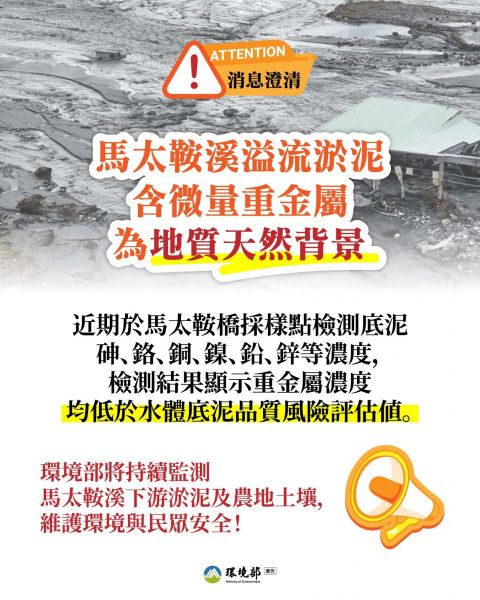

謠言五:大量重金屬被沖刷至下游?

隨著堰塞湖溢流,導致大量淤泥沖刷下游,使民眾憂心重金屬汙染也同步被帶到下游。環境部解釋,馬太鞍溪上游地質分類屬虎頭山片岩,形成土壤為淡灰色,有高度滑膩感。

而馬太鞍溪沖下的淤泥,母岩性質原本就含有微量重金屬,是地殼天然背景造成。環境部表示,這並非人為汙染,請民眾不要擔心。

環境部進一步解釋,馬太鞍溪上游地層的特殊地質,主要是由片岩構成的沖積土,使本次事件產生的淤泥,呈現出與一般泥土不同的深色且高黏稠度。其主要成分類似於水庫清淤物,屬於細顆粒為主的泥土。

環境部監測數據顯示,馬太鞍溪底泥的砷、鉻、銅、鎳、鉛、鋅等重金屬濃度,多年來均維持在自然背景值範圍內。尤其是在2022和2023年的採樣點檢測中,所有重金屬濃度都遠低於環境品質風險評估值,代表這些淤泥用於農業用途或與環境接觸,並不會帶來立即性風險。

儘管如此,環境部仍強調,將與地方環保局密切合作,持續監測馬太鞍溪下游淤泥及周邊農地的土壤品質,確保環境安全無虞,讓當地居民與農民安心。

謠言六:災後自然水不能喝?

花蓮堰塞湖潰堤後,災區自來水供應逐漸回到正軌,並呼籲民眾務必留意飲用水的衛生與安全。但面對自來水濁度變高、可能還有消毒劑殘留,不少人表示不敢喝水。

面對原水濁度偏高的狀況,環境部已要求花蓮縣環保局,根據既定計畫與標準作業程序,加強對受影響區域的飲用水品質進行抽驗及安全宣導。截至9月29日,環保局已針對恢復供水區、送水車及臨時取水站,完成72件的自來水水質抽驗,所有檢測項目均符合標準,證明目前的水質安全。

環境部進一步說明,為了確保飲用水安全,自來水公司在處理過程中有增加消毒劑量,可能造成自來水帶有較重的消毒氣味。如果民眾想去除這種味道,可以先將自來水靜置,接著徹底煮沸後,掀開鍋蓋繼續煮1到3分鐘,就能有效減輕消毒水味。

環境部提醒,若遇停水後剛恢復供水時,請先打開水龍頭讓水流出,這些水可作為沖洗馬桶等非飲用用途。此外,如果是自行使用山泉水或井水的簡易自來水用戶,務必在飲用前先進行消毒或徹底煮沸,才能確保飲水安全。

災難的考驗,不僅是來自大自然的無情,更是來自資訊混亂的社會。在危急時刻,每則未經查證的訊息都可能成為二次傷害,甚至阻礙救援。當我們伸出援手,提供實質幫助的同時,更應謹記查證事實,不讓謠言動搖人心。