太魯閣堰塞湖逼近滿水位,馬太鞍溪也爆新壩體。農業部林業及自然保育署花蓮分署

▋雙溪防洪警報!太魯閣堰塞湖逼近滿水位,馬太鞍溪也爆新壩體

▋宏達電導入內部碳定價,以「影子價格」納入決策管理

▋烏山頭水庫水質合格!環境部啟動光電衝擊研究,預計10月底提環評修法建議

▋政府推電動車卡關!三陽PE3登場減碳50%,成油電轉型「中間解方」

▋藍碳新解方!中山大學研究:颱風助攻海洋,加速吸收大氣碳

雙溪防洪警報!太魯閣堰塞湖逼近滿水位,馬太鞍溪也爆新壩體

太魯閣國家公園燕子口步道10月17日清晨發生大規模山崩,巨量大理岩瞬間傾瀉入立霧溪,瞬間堵塞河道而形成堰塞湖。由於水位急速上升,對於台8線公路安全造成威脅。太管處、林業及自然保育署花蓮分署、公路局與秀林鄉公所第一時間封閉道路,並依「堰塞湖緊急應變程序」啟動警戒,呼籲遊客及居民遠離危險區域。

根據現場回報,崩塌位置位於燕子口步道約950公尺處,土石滑落後形成長約800公尺的天然壩體。初步估算,湖水深度約50公尺,壩體距離台8線僅260公尺。陽明交通大學防災團隊指出,若壩體潰決,洪水約50分鐘即可抵達下游錦文橋,屆時水位可能暴漲5公尺。花蓮分署已通知台電東部發電廠及富世、民樂等下游部落預先撤離,以防突發狀況。

★台灣第一個ESG與USR永續整合平台,加入ESG遠見共好圈★

18日監控畫面顯示,湖水一度漫入靳珩隧道,隨後回流至立霧溪主河道。雖流勢暫時穩定,但壩體滲流量明顯增加,水位持續上升。林業保育署與成功大學團隊隨即進駐,架設水位監測儀與CCTV影像系統,整合雨量、水位與蓄水資訊,建立24小時監測平台。監測資料顯示,截至21日水位已達高程267公尺,距離壩頂僅剩不到3公尺,蓄水量約195萬噸,情勢仍不穩定。

同時,花蓮光復鄉馬太鞍溪上游也傳出新堰塞湖。21日空中勘查發現,原堰塞湖下方右岸邊坡再次滑動,形成約40公尺高的新壩體。若降雨持續,預估24小時內將達滿水位,潰決後恐使下游水位急遽上升。林業保育署已成立前進協調所,要求現場施工人員全面撤離,並與第九河川分署及地方政府協調,針對大馬堤防後方低窪區居民進行預防性撤離,確保安全無虞。

由於近年極端氣候加劇,強颱與豪雨導致山崩、堰塞湖與潰決連鎖發生,突顯災害正走向「複合化」。氣候變遷使颱風更強、降雨更密集、停留更久,風險亦擴及人口聚集區。專家建議,應以國際標準IWA48為防災治理依據,透過科學監測、資訊透明與跨單位協作強化預警體系。政府負責制度與土地管制,企業投入技術與基礎建設,社區則以在地行動補足防線。透過三方合作、數據驗證與持續改善,把災難經驗轉化為更具韌性的永續治理。

宏達電導入內部碳定價,以「影子價格」納入決策管理

宏達電(HTC)21日宣布,正式全面導入「內部碳定價」(Internal Carbon Pricing, ICP)制度,並採取「影子價格」(Shadow Pricing)作為核心運作方式,將碳排成本納入企業內部管理與預算流程。這項制度不直接牽涉金流,而是透過虛擬碳價反映環境成本,協助企業在決策階段就能評估碳排影響與潛在風險。

HTC表示,內部碳定價制度將發揮四大核心作用。首先,推動能源效率與低碳投資,讓碳價成為衡量成本效益與資源配置的新指標;其次,強化決策與風險管理,將氣候因素納入財務規劃,提高企業對環境變動的敏感度。第三,制度可作為支持氣候政策與淨零目標的內部管理工具,協助企業因應未來法規變化;最後,透過與國際揭露準則(如IFRS S2、TCFD)接軌,提升資訊透明度與永續治理水準。

HTC永續長陳慧怡指出,導入內部碳定價有助將環境責任內嵌企業DNA,使碳排放成本能真實反映在投資與營運決策中。公司在設定影子碳價時,考量再生能源導入、碳權採購與減碳技術成本,同時納入全球碳稅與市場趨勢的潛在衝擊,提前為未來碳費或碳稅制度建立財務韌性與調適能力。

宏達電強調,內部碳定價並非一次性設定,而是會隨政策與市場變化進行年度檢討與滾動修正。藉此確保碳價能即時反映最新減碳成本與外部風險,使企業決策更具前瞻性與靈活度。

烏山頭水庫水質合格!環境部啟動光電衝擊研究,預計10月底提環評修法建議

環境部17日召開記者會宣布,將全面檢討並修正太陽光電的環境影響評估制度,同時公布嘉南地區受損光電場與烏山頭水庫的最新水質檢測結果。

針對外界關注的嘉南滯洪池及烏山頭水庫,環境部自7月至9月進行五次檢測,結果顯示水質均符合飲用水標準,僅部分樣本中微量元素略高,研判與自然地質條件有關。至於新庄滯洪池出現的「紅色積水」現象,經查為土壤腐植酸所造成,並非光電設施滲流污染。烏山頭水庫透明度介於1.4至1.8公尺之間,與設置光電前相當,並未出現惡化跡象。

為進一步掌握光電設施對環境的影響,環境部已在烏山頭與阿公店水庫設立監測站,針對12項重金屬進行分析,結果均低於管制標準。同時也啟動光電板破碎後的溶出與浸漬試驗,以模擬極端氣候條件下的環境風險,試驗結果顯示未達有害廢棄物標準。今年底起,環境部將啟動太陽光電環境衝擊研究,範圍涵蓋水文水質、生態、氣候、碳效益與社會影響等面向,建立可量化的風險資料庫。

環境部指出,今年1月已修訂《開發行為應實施環境影響評估細目及範圍認定標準》,要求位於山坡地或環境敏感區的光電案場須進行環評,並已展開總檢討,預計10月底前彙整修法建議。

環境部同時也表示,相較其他國家,台灣對光電開發的審查標準已屬嚴格。美國、德國、日本與韓國多未明定水面型光電需辦理環評,但考量國內社會高度關注,環境部仍將研議將其納入管理範圍,並強化事前評估與後續監測機制,確保綠能發展與環境保護並行。

政府推電動車卡關!三陽PE3登場減碳50%,成油電轉型「中間解方」

機車大廠三陽(SYM)於21日發表「PE3增程式油電混合機車」,首度公開其核心技術。三陽董事長吳清源表示,PE3結合燃油與電動雙重動力,是「一加一大於二」的創新概念,「這是一台把燃油車與電動車加在一起的產品」。該車預計於2027年量產,SP3藉由「以油充電、全時電驅動」為設計理念,主打解決電動機車的里程焦慮,同時保留燃油車的續航與便利。

根據台灣智慧移動產業協會(SMAT)公布最新民調,2025年電動機車市售比至今僅達6.8%,距離政府設定的20%目標仍有不小差距。超過半數受訪者認為中央與地方政府推動力道不足,現行補助效果有限。九成民眾呼籲補助應回到消費者端,而非補貼製造商,以真正刺激市場與購車意願。SMAT理事長邱俊榮指出,政府若未恢復新購電動機車補助,年輕族群仍將因價格考量選擇油車,恐延緩台灣運具電動化進程。

PE3搭載1.5kWh電池與115c.c.引擎,採用「增程式架構」,運作方式與一般油電混合車不同。引擎主要負責發電,再由電池與4kW馬達輸出動力。純電模式下可行駛約58公里,切換至「以油發電」後,每公升汽油可續航約89公里,總續航力可達325公里。三陽指出,PE3的油耗較傳統機車減少一半、碳排降低約50%,兼顧性能與環保效能。

PE3整合四項核心技術,包括ISG智慧啟動發電系統、軟碳鋰三元電池模組、多元充電模式及高效率側掛馬達。當電量低於40%時,系統會自動啟動引擎進行發電,切換過程平順無感,電池壽命更可達10年以上。實測顯示,其最高時速可達75公里,在綠牌級距中展現白牌等級的性能表現。

為解決電動機車充電不便的痛點,PE3支援110V與220V家用插座充電,不需月租費也無需經常換電池,實現「隨處可加油、可充電」便利模式。三陽並計畫與中油合作,在全台加油站導入標準充電槍,讓車主能在熟悉的地點同時完成加油與充電。吳清源強調,三陽正同步擴建產線,預計2027年進入量產階段,盼以PE3作為油電轉型的重要橋樑,開啟新能源機車的新時代。

然而,台灣智慧移動產業協會(SMAT)最新調查顯示,電動機車市售比至今僅達6.8%,距離政府設定的2025年20%目標仍有明顯落差。過半民眾認為中央與地方政府推動力道不足,現行補助成效有限。SMAT理事長邱俊榮指出,若補助政策無法回歸消費者端、價格差距持續存在,「年輕人的第一台機車仍會選擇油車」,恐延緩台灣運具電動化進程。三陽這次推出的PE3,為當前市場現實與政策落差提供一個中間解方,以務實技術縮短轉型距離。

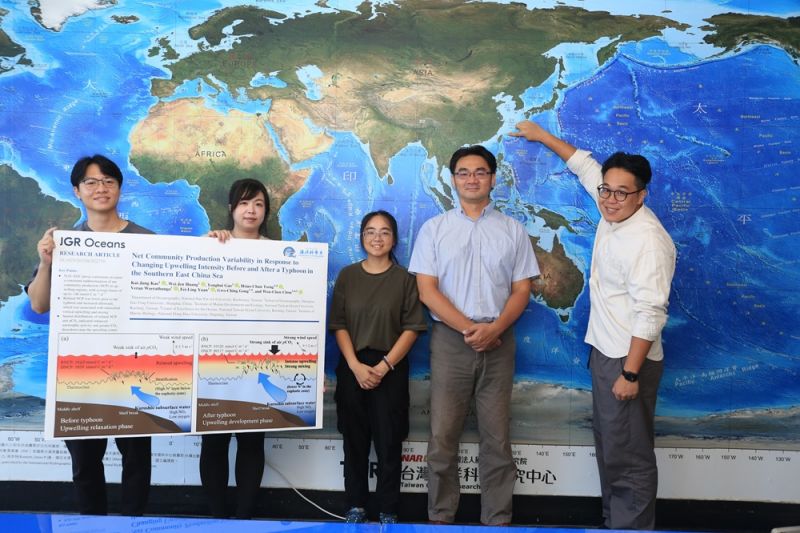

藍碳新解方!中山大學研究:颱風助攻海洋,加速吸收大氣碳

國立中山大學17日公布最新研究發現,颱風除了帶來強風豪雨與破壞,竟也可能讓海洋「深呼吸」。中山大學海洋科學系教授黃蔚人團隊研究指出,2018年颱風瑪莉亞通過東海南部湧升區後,非但沒有造成生態崩壞,反而讓海洋的生產力和二氧化碳吸收能力明顯提升。這項成果刊登於國際期刊《地球物理研究期刊:海洋篇》,也是台灣首次以高時間解析方式觀測颱風期間的海洋碳循環變化。

研究團隊分別在颱風前後兩次出海觀測,追蹤海水中氧氣、營養鹽與二氧化碳的變化。結果顯示,颱風強風攪動海面,使深層富含養分的冷水上湧到表層,相當於替浮游植物送上一場「營養盛宴」。這場天然的攪拌讓浮游植物快速繁殖、加速光合作用,使海洋表層的生產力提升,同時吸收了更多大氣中的二氧化碳。

研究發現,颱風短短幾天就能改變區域碳循環。當營養鹽促進浮游植物增長後,部分碳會被帶入深海形成「藍碳」,成為穩定的碳儲存。黃蔚人形容,颱風雖然令人害怕,但也可能在地球的「碳帳本」上留下一筆正向的存款。台灣位於西北太平洋颱風帶,極端天氣幾乎每年都會出現,反而讓海洋成為天然的氣候實驗室。

在全球氣候治理中,「藍碳」被視為減緩暖化的重要力量。聯合國氣候變遷專門委員會(IPCC)甚至提出「人工湧升流」構想,希望以類似機制提升海洋吸碳能力。不過,台灣過去缺乏在地觀測資料,多依賴國外模型推估。黃蔚人團隊的成果,不僅補上這項空白,也為未來評估台灣海域推動自然碳匯策略提供關鍵科學依據。