天然氣變包袱?長約壓力恐拖慢亞洲再生能源轉型。示意圖。pexels by yerevan-malerva1

▋天然氣變包袱?長約壓力恐拖慢亞洲再生能源轉型

▋8.8強震撼動俄羅斯!東亞全面警戒,為何卻沒現巨浪?

▋從不裝冷氣到搶購熱泵!德國人被酷暑逼瘋的求生之道

▋氣候承諾破功?巴克萊、匯豐相繼退群,淨零銀行聯盟面臨崩盤危機

▋英國水母大軍報到!暖化助攻,數量暴增逾三成

天然氣變包袱?長約壓力恐拖慢亞洲再生能源轉型

為了避免美國加徵關稅衝擊出口,許多亞洲國家尋求與美國達成大規模液化天然氣交易。例如,日本首相石破茂與美國總統川普會談後,宣布會以「創紀錄規模」購買美國天然氣。路透社指出,日本捷熱能源(JERA)已經簽訂多份20年期合約,計畫每年購買約150~200萬噸,預計從2030年起供貨。而韓國則承諾在未來三年半內,購買總額高達1000億美元的美國能源產品,包括液化天然氣。

亞太能源諮詢公司分析師戴斯(Tim Daiss)指出,川普對眾多亞洲貿易夥伴施加壓力,要求他們購買更多美國液化天然氣。「即便日本已經淹沒在液化天然氣中,甚至還要把多餘的液化天然氣轉售給其他亞洲新興經濟體,還是同意購買更多。」他強調,這對東南亞的永續目標並非好事。

★台灣第一個ESG與USR永續整合平台,加入ESG遠見共好圈★

《歐洲新聞》(Euro News)指出,液化天然氣採購協議可能會減緩亞洲採用再生能源的速度。挪威國際事務研究所能源研究中心主任歐佛蘭(Indra Overland)表示,鎖定長期協議,可能會讓這些國家擁有過時的基礎設施,因為世界正迅速轉向更清潔的能源,這些能源以更快、更實惠的方式滿足日益成長電力需求。

換言之,建設管道、接受站,甚至家用燃氣灶,都會形成昂貴且難以替換的系統,使日後轉向再生能源變得更困難。歐佛蘭抨擊,從天然氣或煤炭中獲利的公司,擁有強大既得利益,影響政策朝向自家商業模式運作。

專家表示,儘管各國願意進口更多美國液化天然氣,但卻不太可能進口足夠的量,對美國貿易逆差產生實質影響。能源經濟與金融分析研究所分析師多爾曼(Christopher Doleman)估算,如果要平衡貿易逆差,韓國每年必須進口1.21公噸的液化天然氣,比美國去年出口全國的量還要多50%,更是韓國去年進口量的三倍。

而川普展現高度興趣的阿拉斯加液化天然氣開發計畫,也很有可能不具經濟效益。《歐洲新聞》指出,亞洲煤炭、再生能源價格低廉,美國天然氣價格必須降到目前價錢的一半以下才有競爭力。但川普卻對中國鋼鐵加徵關稅,可能會使建造天然氣管線、液化天然氣接收站的成本更高,更何況由於新建燃氣渦輪機的進程延誤,代表新的燃氣發電計畫最快要到2032年才能投入營運。

此外,從能源安全角度思考,購買美國液化天然氣也不盡然是完全安全的抉擇。歐佛蘭擔憂,美國並非長期可預測的國家,依賴該國能源是相當冒險的提議。非政府組織零碳分析(Zero Carbon Analytics)研究員凱納(Dario Kenner)也強調,液化天然氣只有在可供應、價格合理的前提下,才能促進能源安全。

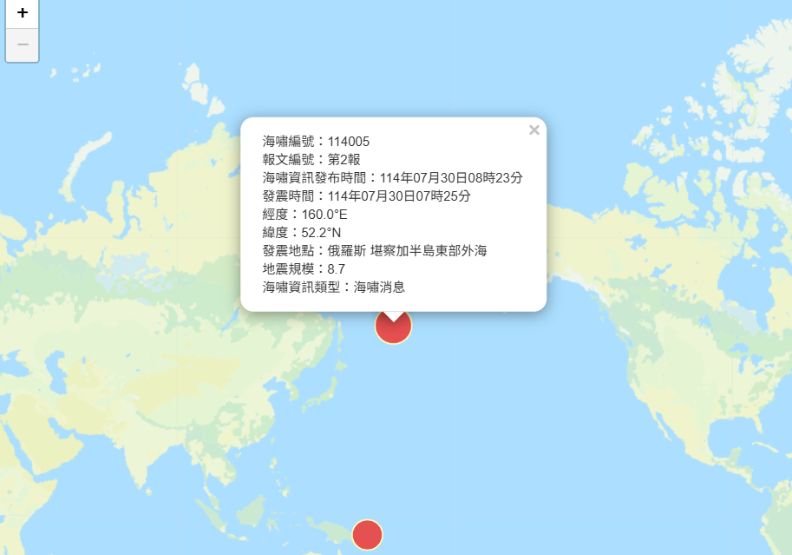

8.8強震撼動俄羅斯!東亞全面警戒,為何卻沒現巨浪?

7月31日,有史以來紀錄到規模最大的地震之一,規模8.8的強烈地震在俄羅斯遠東地區堪察加半島(Kamchatka Peninsula)發生,東亞各國如臨大敵,紛紛發布海嘯警報,並立刻啟動疏散機制。然而,過了幾個小時,預期中的滔天巨浪卻沒出現,究竟發生什麼事?

美國俄勒岡大學地球科學系副教授馬爾格(Diego Melgar)解釋,此次地震規模估計為8.7或8.8,但過去引發2004年印尼、2011年日本的大海嘯的地震,規模約為9。規模9的地震能量約是規模8.7的10倍、規模8.8的3倍。換言之,這次地震很可能不足以產生災難性海嘯,但馬爾格團隊仍在釐清細節,確切了解發生什麼事,需要數週,甚至數月的深入研究。

《紐約時報》指出,美國海岸線沿線的波高估計因地點而異。模擬海嘯的美國國家海洋暨大氣總署科學家蒂托夫(Vasily Titov)表示,阿拉斯加基本上倖免於難,加州部份地區經歷約91公分高的波浪,目前為止尚未有傷亡報告。至於日本,氣象廳雖警告可能出現3公尺高巨浪,但最終實際浪高並未超過1.3公尺高。

但並非所有地方海嘯都很微弱。蒂托夫指出,在堪察加半島沿岸,是「一次巨大的海嘯和特大事件」,可能與2011年襲擊日本的海嘯相當,後者高度接近39公尺。然而,受當地人口稀少影響,美國國家海洋暨大氣總署在當地模型尚未完善。

馬爾格有感而發表示,73年前,堪察加半島也發生過地震,引發3.6公尺高的波浪,並在幾乎沒有預警的情況下到達夏威夷海岸,而73年後的現在,太平洋的預警中心網絡更加齊全,代表世界有了更充足準備。「這是一次巨大的成功,」他強調。

從不裝冷氣到搶購熱泵!德國人被酷暑逼瘋的求生之道

過去德國和西歐、北歐多數家庭並沒有冷氣,但隨著近年來熱浪愈來愈頻繁,漫步在德國街頭,除了隨處可見的戰後建築和灰泥牆,愈來愈多陽台或窗外伸出的冷氣室外機,成為德國街景不可或缺的一環。

歐盟統計局的數據顯示,歐盟約有一半房子建於1980年以前,代表要改造房子,容納中央空調所需的管線並不容易。而且在德國,超過一半人口都是租屋族,比例高於歐盟其他國家,因而他們不願花錢安裝冷氣,或者未經房東同意,也沒辦法安裝冷氣。

即便擁有房屋,想要在屋內裝冷氣也沒那麼簡單。彭博社指出,住在共有建築物中的屋主,在安裝室外機以前,必須先獲得大樓管委會批准,但這些申請常因噪音或環境考量而被駁回。

儘管如此,今年在歷經炙熱的六月後,移動式空調製造商、經銷商表示,供應量已近短缺。但移動式空調排出熱氣時會消耗大量電力,因而也有不少人選擇效率更好的「移動式熱泵」。

中國家電集團美的所推出的移動式熱泵產品,在德國受到歡迎,主要有兩個部份組成。一個在室內吹送冷、熱風,另一個則把熱氣排到室外。一條狹窄的軟管透過半開窗戶連接兩者,避免在牆壁上鑽孔。

大量德國人選擇用現成解決方案,而非更大規模的改造,原因是後者可能推高電力需求和排碳量。儘管德國環境局建議,多用其他方法降溫,如夜間開窗、安裝隔熱與遮陽設備、使用風扇、關閉閒置電器,但在極端氣候成為新日常的現在,裝設冷氣似乎已成人們無可避免的選擇。

氣候承諾破功?巴克萊、匯豐相繼退群,淨零銀行聯盟面臨崩盤危機

聯合國支持的銀行業淨零聯盟(Net-Zero Banking Alliance,NZBA),如今正迎來退群潮。早在美國總統川普今年1月就職前,就有多家美國銀行退出,而後總部在英國的匯豐(HSBC)、巴克萊(Barclays)也在7月相繼退出。

巴克萊銀行表示,由於該組織不再包含一些全球最大的銀行成員,包括摩根大通(JPMorgan Chase)、花旗(Citigroup)、美國銀行(Bank of America)、摩根士丹利(Morgan Stanley)、高盛(The Goldman Sachs Group)陸續退群,它已不再有效,「該組織已失去支持我們實現轉型目標的成員基礎。」

對此,總部同樣在倫敦的渣打銀行執行長溫德斯(Bill Winters)譴責對手在政治壓力下放棄氣候承諾,「真為他們感到羞恥!」他也批評那些趁著氣候議題「時髦」一窩蜂加入,但後來卻在永續議題退縮、保持沉默的公司。

對此,巴克萊回應,致力於在2050年前成為淨零銀行的目標不變,發放1兆美元(約合新台幣29兆7400億元)貸款,協助永續項目繼續進行,或是企業朝永續方向轉型的目標也不變。

「這對巴克萊而言,是重要的商業機會。」該行表示,光是2024年,就從永續轉型相關活動獲得約5億英鎊(約合新台幣197億3600萬元)的收入。

英國水母大軍報到!暖化助攻,數量暴增逾三成

今年夏天,大量水母異常湧入英國海域,原因是水母群會隨著溫暖海流來到海岸進行繁殖,而全球暖化導致海水表面溫度升高,為水母創造有利條件,使水母數量激增,夏季停留時間也隨之延長。

英國普利茅斯大學海洋保育專家麥夸特斯—戈洛普(Abigail McQuatters-Gollop)分析,水母是水生食物網的基礎元素,屬於浮游生物的一種,構成很多食物鏈的基礎。例如,羅盤水母(Compass Jellyfish)以鐘狀體上的深色條紋與能造成刺痛的長觸手為特徵,成為海龜喜歡的食物來源。

根據海洋保育協會紀錄,2024年水母目擊次數為1432次,比前一年增加32%。麥夸特斯—戈洛普指出,有證據顯示,受到氣候變遷、海水變暖影響,可能今年會看到更多水母群。

但這些水母不會停留太久。因為牠們的壽命很短,有些甚至會在一個夏天內經歷出生到死亡。《衛報》(The Guardian)指出,水母身體90%由水組成,容易受強流影響,容易解體。麥夸特斯—戈洛普表示,極端氣候會破壞水母脆弱身體,是氣候變遷產生的影響之一。 麥夸特斯—戈洛普鼓勵人們安全、保持距離觀察水母,並學會愛上牠們。「因為牠們令人驚嘆。當我在水下潛水,和牠們一起游泳時,我感到非常幸運。」