COP29的重大突破,便是使全球的碳交易能夠更加活絡,而今年則期待碳交易制度是否能有進一步發展。示意圖。by freepik

COP29最大突破在於通過《巴黎協定》第6.4條,為國際碳權交易建立統一規範,也讓企業與非締約國間得以參與國際碳交易,宣告「全球碳市場」新時代正式啟動。過去一年來碳交易市場進展如何?COP30能否接棒有進一步發展?值得關注。

COP30即將在巴西貝倫舉辦。去年COP29最受矚目的成果之一是通過《巴黎協定》第6.4條(Article 6.4)的碳交易制度,今年是否能有進一步發展,也成為重要觀察指標。

《巴黎協定》第6.4條被視為全球統一碳信用機制的關鍵里程碑,不僅建立起跨國碳交易的制度基礎,也讓更多發展中國家與非締約國(如台灣),能參與國際減碳合作。根據聯合國估計,該機制可望在2050年前每年帶動超過1兆美元的資金流動。

外界普遍將第6.4條形容為《清潔發展機制》(CDM)的「升級版」,它所啟動的「巴黎協定碳權核證機制」(PACM),將建立一個高完整性、高透明度的國際碳市場,讓各國政府、企業與投資人透過合規或自願碳專案,共同為全球淨零目標提供可驗證的減排貢獻。

啟動6.4條新秩序,訂「三大標準」守住碳市場公信力

過去一年來,巴黎協定第6.4條監督委員會已取得一些進展。今年5月委員會已通過兩項核心標準:「基線標準(Baseline Standard)」與「洩漏標準(Leakage Standard)」。所謂「基線標準」,是用來計算在沒有專案情況下本來就會產生的溫室氣體排放量。新規定要求所有專案的排放基線須低於如常情境(Business as Usual,BAU)至少10%,並每年自動下調1%,讓核發門檻隨時間愈趨嚴格。此標準避免碳權被過度核發,確保每一噸減碳成果都具真實性與持續性,真正反映全球邁向淨零的雄心。

舉例來說,若一家水泥廠在過去每年排放10萬噸二氧化碳,根據新規定,它的減碳專案基線必須設定在如常情境的10%以下、也就是9萬噸以下,並且每年自動再下調1%。也就是說,隔年基線會變成8萬9100噸,讓減碳門檻逐步提高。

★台灣第一個ESG與USR永續整合平台,加入ESG遠見共好圈★

至於「洩漏標準」則是用來檢視減碳計畫是否在其他處造成新的排放增加?確保在降低某地排放的同時,不會因任何原因導致他處碳排上升,出現「表面減碳、實際不減」的情況。例如若某企業在甲地關閉燃煤電廠以減碳,卻將生產線移往乙地繼續使用燃煤發電,整體排放其實沒有減少,這就屬於「洩漏排放」。

另外,若專案屬於森林減碳計畫(REDD+),某地禁止伐木減碳,但鄰近地區因木材需求增加而出現新砍伐,那麼實際上全球碳排仍未下降。為避免這種情況,所有REDD+專案都必須納入該國的整體森林保育策略,才能被認可。

除了五月通過了兩項標準,10月份於德國波昂舉行後續會議,進一步聚焦碳移除專案的「反轉風險」,也就是今日看來的減碳,可能以後會重新排放,必須剃除。例如若企業透過造林吸收二氧化碳,這些碳雖暫時被固定在樹木中,但若日後發生森林火災、病蟲害或違法砍伐,樹木燃燒後釋放出的碳就會「反轉」回大氣中,抵銷原本的減碳成效。

因此,新通過的「反轉標準」草案,要求各類碳移除專案在完成核證後仍須持續監測,並設立風險保險池或第三方保證金,用以補償未來可能的碳排回釋風險。

垃圾也能煉金?《巴黎協定》6.4條首份碳權方法論出爐

另外,《巴黎協定》第6.4條監督委員會還於第15次會議通過2025年工作計畫,並指派方法學專家小組全面修訂舊有「清潔發展機制(CDM)」方法論,讓早期碳市場的制度設計與《巴黎協定》新機制接軌,確保碳權核發更具嚴謹性、透明度與環境誠信。

其中最受矚目的,是針對「ACM0001:垃圾掩埋氣體燃燒或再利用」方法論的更新。今年10月,聯合國公布COP29後首個《巴黎協定》第6.4條碳權方法論草案,先以垃圾掩埋場(Landfill)為例,規定它產生的填埋氣體(LFG)在捕集、燃燒與再利用過程中的減碳計算與核查標準,為後續碳市場實施奠定關鍵基礎。

根據草案內容,掩埋場中有機廢棄物分解所釋放的甲烷,是導致全球暖化的重要來源。新規適用於各類以LFG為能源的專案,包括燃燒處理、發電、供熱與轉化為生物甲烷等形式。專案不得為追求更多碳權而改變既有廢棄物管理方式,也不得干擾有機物回收。若計畫涉及替代舊有設備,則必須證明其能源效率不低於原設施,以避免碳洩漏。

英歐接軌、中國擴張、日本納管企業,全球碳交易更活絡

隨著第6.4條啟動,全球碳交易體系進入新一輪整合與擴張。歐盟與英國率先於今年5月達成協議,將兩地的碳排交易系統(ETS)互相接軌,並在碳邊境調整機制(CBAM)上達成互認,未來在電力、製造、航運等高排放產業中,企業可在兩地市場自由交易碳權。

另外,中國生態環境部3月公告,中國將擴大全國碳交易市場範圍,新增鋼鐵、水泥與鋁冶煉三大高排放產業,約1,500家企業將被納入購買碳權行列,使受管控的二氧化碳總量達80億噸,覆蓋全國逾六成排放量。此外,中國也將於2027年前在部分產業首次設置「絕對排放上限」,並於2030年前建成全國統一的碳交易體系,取代現行八個試點市場。

日本國會也於5月通過法案,自2026年起,年排放逾10萬噸二氧化碳的企業將被強制納入碳交易體系,預計首批約300至400家企業受影響。政府估算企業部門約占全國排放量六成,新法將成為日本邁向「綠色轉型交易制度」(GX-ETS)的關鍵一步。

接軌國際碳市場,台灣碳交易新契機

《巴黎協定》第6.4條的通過,不僅允許締約國之間進行碳權交易,更首度開放企業與個人參與,為非締約國的台灣帶來新的國際合作契機。過去幾年積極參與COP會議的中華經濟研究院綠色經濟研究中心研究員劉哲良指出,雖然台灣並非《巴黎協定》締約方,但仍能透過靈活策略切入國際市場,例如在友邦或第三地設立公司,或與國際夥伴共同開發減碳專案。

「這是台灣企業接軌國際的捷徑,不僅能滿足供應鏈減碳要求,也能在全球淨零轉型鏈中占有一席之地。」他舉例,若台積電等大型企業購買符合第6.4條機制的高品質碳權,不僅可展現企業減碳決心,這些減量成果也有機會納入台灣的國家自定貢獻(NDC)計算,實現企業與國家「雙贏」局面。

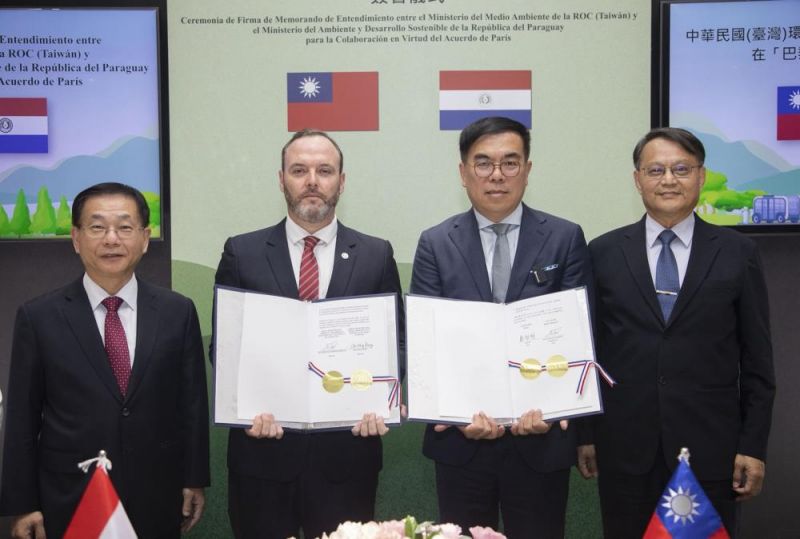

隨著國際機制開放,台灣也正式邁出實質一步。環境部已於10月與巴拉圭簽署《巴黎協定碳權合作備忘錄》,成為台灣進入國際碳市場的重要起點。環境部官員表示,合作重點將放在再生能源與農業減碳專案,未來將透過技術轉移與碳權共享,讓雙方的減碳成果能在第6.4條框架下登錄、交易與認證,為台灣參與全球氣候治理開啟新篇章。

COP30聚焦「附加性」與碳權真實度

「《巴黎協定》第6.4條在COP29已完成關鍵執行指引,COP30焦點將轉向技術細則的最終底定,」聯合國環境規劃署金融倡議(UNEP FI)負責人艾瑞克亞瑟(Eric Usher)指出,主要檢驗各項減碳與碳移除行動「附加性」,也就是確認專案的減碳成果是否真實發生,而非原本在既有政策或市場機制下就會自然達成。

為此,聯合國正研擬更嚴謹的基準線設定方式,以及碳權登錄與品質維護制度,確保市場上的碳信用能持續具備環境與氣候價值。同時,聯合國也將新增「洩漏排放」評估機制,用來檢查一個減碳專案在執行過程中,是否可能在其他地方意外產生新的碳排放。這項制度的目的,是防止專案看似減少了碳排,實際上卻只是把汙染轉移到別的環節,確保減碳成果是真實而完整的。

COP30後全球碳市場是否將真正大步啟動?值得期待!

《遠見》聚焦巴西貝倫・全解讀COP30

聯合國第30屆氣候峰會(COP30)於2025年11月10日至21日,在巴西亞馬遜森林門戶城市貝倫登場,預計將吸引全球五萬人共襄盛舉。

今年將帶來哪些突破性承諾與行動?透過《ESG遠見》即時報導和深入分析,帶您掌握COP30的重點討論與決策動向!>>看更多報導