核三重啟公投第2場電視發表會9日登場,正方代表人是國民黨立委翁曉玲(右)、反方代表人為行政院能源減碳辦公室副執行長林子倫(左)。中選會提供

8月9日晚間舉行的第二場核三公投辯論,正方代表為立委翁曉玲,反方則為行政院能源減碳辦公室副執行長林子倫。這場辯論不僅關乎能源政策選擇,更觸及公共安全、環境保護、國家安全與世代責任等深層議題,牽動台灣未來能源路線的走向。

眾所矚目的第二場核三公投辯論,由國民黨不分區立委翁曉玲對上行政院能源減碳辦公室副執行長林子倫。

擁有德國慕尼黑大學法學博士的翁曉玲,曾在馬英九政府時期擔任國家通訊傳播委員會(NCC)委員。

而林子倫則是美國德拉瓦大學都市事務與公共政策博士。父母都在台電任職的他,從小住在台電宿舍,更在大學投入反核四運動,在美國取得博士學位返台後,在台大任教公共政策,並長期研究氣候變遷與減碳,迄今近20年。

★台灣第一個ESG與USR永續整合平台,加入ESG遠見共好圈★

(延伸閱讀:核三公投首場激辯!曾文生對葉宗洸喊話「在核電前線的是我的同仁,也是你的學生」)

翁曉玲:核三延役才能產生「救命電」

辯論一開始,翁曉玲就以最熟悉的德國經驗破題。她強調,放眼全球,只有德國和台灣擁抱「非核家園」觀念,但德國不僅煤礦蘊藏豐富,再生能源發電占比也在五到六成,還可以向鄰國買電,但台灣並沒有上述條件。

因此,她認為,「非核家園」正是台灣過去八年來大、小規模停電數不勝數的原因。而台灣雖然是多山島國,擁有豐富天然資源,但她指出,台灣缺乏豐富礦產,水力發電也不穩定,因而完全仰賴再生能源並不可行;加上台灣高達96%能源皆靠進口,一旦台灣海峽遭封鎖,煤炭、天然氣等資源無法運抵台灣,後果恐不堪設想。

換言之,翁曉玲認為,即便核三廠延役增加的電力,在台灣整體發電占比僅6%,但對台灣而言卻是「救命的電」,「怎麼能說不要就不要?」

從淨零排碳的角度而言,核能也具備優勢。翁曉玲認為,核電是乾淨、低碳、符合成本效益的能源,美國與歐盟均將其視為綠能,潔淨程度遠超燃煤和天然氣,對健康危害的程度遠遠不如火力發電。

她舉例,國人罹癌率逐年攀升,尤其是肺癌,已連續逾20年成為國人十大癌症死因之首,每年約有10萬人罹患肺癌,更有超過1萬人死於肺癌,台灣每年健保花在治療肺癌的支出就高達近新台幣400億元。但罹患肺癌的人口中,超過五成是非吸菸人口,空汙與罹癌絕對息息相關。

林子倫:核三重啟不是解決方案,還帶來兩大不確定性

然而,林子倫直指,核電是「方便的答案」(easy answer),卻不是「容易的解決方案」(easy solution)。第一個原因在於,能源安全不能只看備轉容量,而要追求多元、分散、在地化的再生能源。

他解釋,台灣的能源政策正處在十字路口,但大型集中式電廠的能源型態,即便在承平時期都會因為輸配電瓶頸、氣候災害而受限,更遑論面對地緣政治風險時所顯示的脆弱。

因此,他主張台灣應導入更多分散式的太陽能、風力、地熱、生質能、小水力、海洋能等在地資源,並結合智慧電網與儲能設備,才能使能源系統更靈活,也更能應對突發衝擊,從而達成韌性與永續。

而放眼國際,再生能源也才是各國所規劃的未來。林子倫舉國際能源總署(IEA)數據說明,2024年核電在全球發電占比僅有9%,而再生能源(含水力、太陽光電、風力發電)合計高達32%。甚至到了2026年,再生能源發電量也將超越燃煤發電,成為全球最主要的發電形式。

反觀核電風險高、成本不確定,也不符合世代正義。「讓一台40年歷史的進口老車(指核三廠)重新上路,會有什麼風險?它會跟新車一樣好用嗎?會不會有找不到零件的問題?」林子倫強調,重啟核三有兩大不確定風險。

首先是安全的不確定性。林子倫強調,台灣位於地震帶,多位地質系教授多次提醒,核三廠地質、選址存在先天性風險,而且設備老舊、耐震性不足,而且身處地緣政治緊張的台灣,也不能忽視核電廠可能遭受攻擊的潛在風險。

其次是成本的不確定性。林子倫表示,國際經驗顯示,核電廠延役經常超支、追加預算,使整體成本充滿不確定性,而且重啟核電廠也需重新評估核子事故損害賠償的保額,加上核廢料處置成本,也勢必成為長期財政包袱。

「天下沒有白吃的午餐!」林子倫認為,便宜核電,一定要有人付出成本。為了這個世代的繁榮,卻把核廢料的處理成本、風險和責任轉嫁給下一代,明顯不符合世代正義。

翁曉玲:核電是先進國家必備,核三是「資優生」

對於林子倫的陳述,翁曉玲回應,即便全球發電核能目前只占9%,但法國使用核電比例高達七成,美國、日本等先進國家,核電占比也在三到四成以上,顯示核電是先進國家使用且占比很高的重要能源選項。

此外,翁曉玲表示,2016年蔡政府推動「2025非核家園」,設定再生能源占發電比例20%目標,但直到現在,再生能源比例也不過只有13%,顯示「非核家園」目標窒礙難行。

這也間接造成台電的巨額虧損。翁曉玲分析,核電成本比再生能源少1/4,也比燃煤、燃氣少1/3,但政府卻棄之不用,反而選擇昂貴、效率不好的再生能源,導致政府需要連續三年撥補台電虧損,還要不斷漲電價。

因此,翁曉玲認為,核三廠延役不僅安全無虞,更符合民意。她舉例,目前全球有111座核子反應爐運轉時間超過40年,其中更有13座超過50年,而且不管是日本、韓國、歐盟、美國,都陸續批准核電廠延役,顯示核電延役安全無虞。

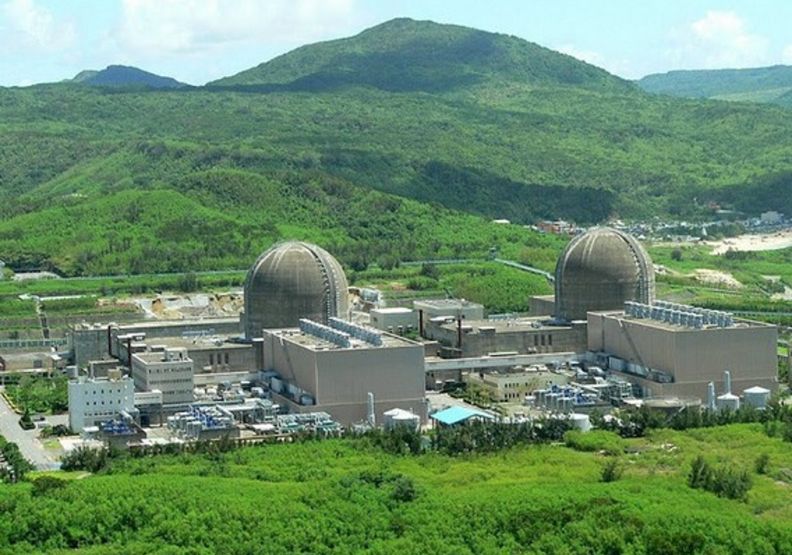

加上核三廠執照是今年5月17日才到期,翁曉玲表示,無論是硬體或軟體設備,到目前為止都仍健全、完備,而且核三廠過去沒有發生過任何重大事故,被視為「全世界資優生」。

而屏東地方民意也支持核三重啟。翁曉玲指出,民調顯示當地居民有七成以上支持核三延役,甚至還有人表示支持核三擴建。就算放眼全國,日前的民調也顯示,有67%民眾支持核三延役。

翁曉玲呼籲,能源問題牽涉複雜,包括公共安全、健康、國家安全、經濟民生,必須以理性、務實、科學態度面對,不該用意識形態做判斷。

林子倫:再生能源已形成完整供應鏈,台灣切莫再走回頭路

對此,林子倫則重申,再生能源是提升能源安全與韌性的核心戰略要素。換言之,它在電力配比中,絕非「補充」,而是供應的「主體」。

更何況再生能源也已經成為台灣共識。他強調,2024年總統大選中,三大主要候選人都提出2030年再生能源發電占比約三成的目標,不只反映民意,更彰顯台灣過去再生能源累積的成果。

林子倫舉例,2016年以來,台灣從完全仰賴進口的島嶼,在短短八年間,風力與太陽能裝置增加逾五倍,而台灣再生能源成長速度也在亞洲名列前茅。

資誠聯合會計師事務所今年發布的《全球與台灣電力暨再生能源市場報告》也指出,台灣在以「創能、儲能、節能、智慧系統整合」為核心的能源轉型,在調整能源結構方面,已經逐步取得相當成效。

針對不少人擔心,核電如期除役會造成空氣品質影響的問題,林子倫舉台中市政府最新公布數據,今年上半年PM2.5平均值為15微克/立方公尺,與2018年同期相比,下降幅度近三成,而全國的空氣品質也是朝著相同趨勢在變好當中。

再者,能源轉型也創造綠色商機和就業機會。目前台灣有近百家綠能售電業者,也有超過450家太陽光電廠商,加上地熱、小水力、海洋能的崛起,逐步建立起更完整的綠能生態產業鏈,並帶動綠領人才就業。

「能源政策是選擇題,不是是非題!」林子倫最後呼籲,聰明的選擇應是投資未來,而非走回頭路,「再生能源才是提升台灣能源安全、能源韌性的關鍵解方。」

能源政策從來不是單一解方,而是攸關國家命脈的長遠布局。無論選擇核電延役,或是加速再生能源轉型,都必須以科學數據、公共利益與世代公平為基礎,審慎評估、理性決策。

因為今日的能源抉擇,將決定明日台灣的安全、繁榮與永續。