2024年是有紀錄以來最熱的一年,持續升溫進一步加劇極端天氣事件的發生頻率與強度,包括熱浪、乾旱、野火等。pexels by Vladyslav Dukhin

全球氣溫創新高,極端氣候與土地退化正形成惡性循環。森林野火、乾旱與生態崩壞急遽加劇,顯示氣候與自然已緊密相連,唯有同步守住減碳與生態,才能避免災害持續升級。

全球氣溫持續上升,加劇極端氣候的發生頻率與強度

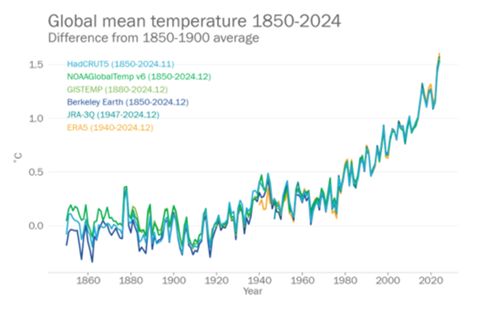

世界氣象組織(WMO)整合歐洲中期天氣預報中心(ECMWF)、日本氣象廳、美國國家航空暨太空總署(NASA)、美國國家海洋暨大氣總署(NOAA)、英國氣象局與東英吉利大學氣候研究中心(HadCRUT)、以及柏克萊地球研究中心等六個國際權威機構,透過觀測與分析結果後指出,2024年是有紀錄以來最熱的一年。

該年度全球平均地表溫度,相較於 1850–1900 年的工業化前基準期,上升了 1.55°C(不確定度為 ±0.13°C)。雖然「單一年份」氣溫一度突破 1.5°C 並不代表《巴黎協定》長期控溫目標已經正式失敗,但卻清楚顯示,世界距離這個關鍵門檻已經非常接近。

★台灣第一個ESG與USR永續整合平台,加入ESG遠見共好圈★

本次異常增溫,同時伴隨多項氣候與環境指標的惡化,包含海洋熱含量與海平面上升雙雙創新高、冰川質量急遽減少,南極海冰範圍更降至有紀錄以來第二低。持續升溫進一步加劇極端天氣事件的發生頻率與強度,包括熱浪、乾旱、野火、風暴與洪水等,對全球社會造成巨大的生命損失與經濟衝擊。

造成全球升溫的主要驅動因素是什麼?

長期以來,土地利用變化被視為推動全球暖化的關鍵因素之一。其中,光是森林砍伐與農業活動,就占了人為溫室氣體排放量的近 25%。

多數人往往直覺地認為,這是一種「單向影響」:砍伐樹木、開墾草地、排乾濕地會釋放大量溫室氣體,因而加劇氣候變遷。然而,衛星監測與長期觀測顯示,這其實是一個「雙向作用」的關係。氣候變遷本身也正日益加速森林、草地、濕地、河流乃至農田的喪失與退化,進一步形成彼此強化、愈演愈烈的自然負項循環。

這樣的雙向關係,在森林野火的案例中表現得尤其明顯。

過去十年(2015–2024 年),大規模野火燒毀的森林面積是二十年前的兩倍以上,破紀錄的火災幾乎成為常態;全球森林火災最嚴重的五年中,有四年都發生在 2020 年之後。2024 年更是有紀錄以來森林火災最嚴重的一年,至少有 1,350 萬公頃森林遭到焚毀,面積約當一個希臘。

這顯示地球暖化導致火災愈演愈烈並非偶然巧合,而是已被反覆證實的「氣候—火災循環路徑」,溫室氣體排放增加使氣候更炎熱乾燥,讓火災更容易發生與蔓延;火災加劇又將大量儲存在樹木與植被中的碳釋放到大氣中,進一步加速氣候變遷,同時削弱生態系統吸收與儲存碳的能力。

這樣的情況,也呼應本月由「未來地球組織」、「地球聯盟」與「世界氣候研究計畫(WCRP)」共同發布的《2025/2026 年氣候科學十大新見解》(10 New Insights in Climate Science 2025/2026)。該報告再次警示,科學證據顯示全球暖化正在加速,而持續升溫正不斷加重森林和土壤碳匯的壓力等10項洞見。

全球暖化對土地造成之影響

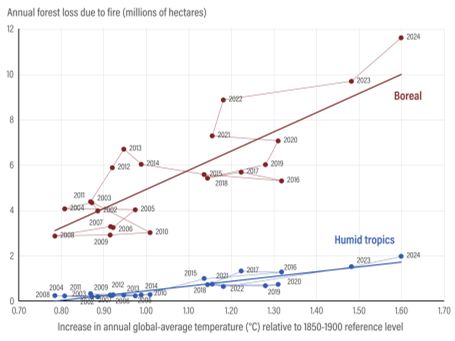

氣溫上升正直接改變世界各地森林的命運。世界資源研究所(WRI)分析指出,2023 年,全球約有三分之一的土地覆蓋變化與火災有關;其中,高緯度的北方森林與濕潤熱帶地區的森林損失最為嚴重,而這樣的趨勢明顯受到氣候變暖驅動。

自 2001 年以來,森林火災所排放的溫室氣體增加了約 60%,主要來自北方森林火災的頻率與規模不斷上升。進一步的統計分析顯示,北方森林因火災造成的損失面積與全球平均氣溫之間有明顯的正相關(R² = 0.67),濕潤熱帶森林的相關性更高(R² = 0.85)。

換言之,當全球氣溫越高,這兩個地區被火燒掉的森林面積通常也越大,而且這種一起上升、一起惡化的程度,大約是七成到八成以上的變化,可以用氣溫升高來解釋。

此外,氣候變遷所加劇的旱災,正讓許多流域的農作物與樹木長期處在「慢性缺水」的狀態,土壤含水量下降、河川與水庫水位紛紛跌至歷史新低。

以澳洲為例,2023 年 9 月是自 1900 年有觀測紀錄以來,全澳最乾燥的一個九月,降雨量比常年少了約七成,尤其東南部農業重鎮出現嚴重水分不足,不僅威脅民生與農業用水,也讓當地植被與生態系統承受巨大壓力。

亞馬遜流域的百年大旱,讓野生動物大量死亡

同一時間,南美洲亞馬遜流域也遭遇歷史性大旱。2023 年 10 月,位於里約內格羅河與亞馬遜河匯流處的巴西港口城市馬瑙斯(Manaus),量測水位僅約 13.6 公尺,創下自 1902 年有紀錄以來的最低水位,是 121 年來前所未見的大乾旱。

這不只限制航運與物流,導致偏遠社區的食物與飲用水補給受阻,高溫低水位也讓河豚等水生野生動物大量死亡,進一步凸顯氣候變遷對生態與人類生計的雙重威脅。

地球升溫讓大氣與海洋儲存更多能量,也會增強風暴的威力,並拉長其影響時間。當這些極端風暴登陸時,常透過山崩、河川侵蝕、暴雨洪水,以及強風吹倒樹木等途徑,對自然生態系統、城市與農田造成連鎖衝擊。

以 2023 年橫掃南部非洲的熱帶氣旋「弗雷迪」(Cyclone Freddy)為例,僅在馬拉威一國,就造成逾 1,200 人死亡,超過 60 萬人被迫離開家園,約 20 萬公頃農地受損或淹沒,嚴重打擊糧食生產與民眾生計。

值得注意的是,馬拉威過去幾乎鮮少直接遭受熱帶氣旋侵襲,但近十年已接連面對安娜(Ana)、伊代(Idai)到弗雷迪等多起風暴災害,顯示在變暖的氣候下,強烈氣旋對內陸國家的威脅正明顯升高。

攜手應對氣候與自然

氣候變遷與土地利用變化乃至於生態系服務之喪失間的影響關係是雙向的;因此,解方也必須是同時面向氣候與生物多樣性、相互支援的雙向解方,而不能各自為政。世界要在減少溫室氣體排放的同時,立即停止對森林、草地、濕地等生態系統的破壞, 才能避免氣候變遷與自然退化之間的惡性循環持續加劇。

換句話說,我們必須用更少的土地與自然資源生產所需的糧食或進行企業營運;在都市與農村都要守住現存的自然棲地,並大規模恢復已經退化的森林、濕地與土壤碳匯。簡言之,氣候政策要避免犧牲自然,生物多樣性政策也要同時強化減碳與調適韌性,兩者缺一不可。

未來,也更需要推動《聯合國氣候變遷綱要公約》(UNFCCC)與《生物多樣性公約》(CBD)之間更深度的整合與協調,讓各國在設計減碳目標與生物多樣性目標時,可以同時強化森林保護與復育、維護生物多樣性與土地碳匯,而不是彼此衝突或相互抵消。

今年在巴西貝倫剛閉幕的第 30 屆聯合國氣候變遷大會(COP30),是一個關鍵時刻。相較以往,減少溫室氣體排放與保護自然,已不再是兩條平行的路線,而是必須被視為同一套整體解方的兩個面向。能否在這個關鍵節點上,真正把「自然」納入氣候行動的核心,將決定我們有沒有機會同時守住氣候安全與生物多樣性底線。

延伸閱讀:澳洲500年一遇洪災啟示〉悲劇為何重演?問題不只有氣候變遷

文:邱祈榮、陳冠婷;本文章反映作者意見,不代表《遠見》立場。