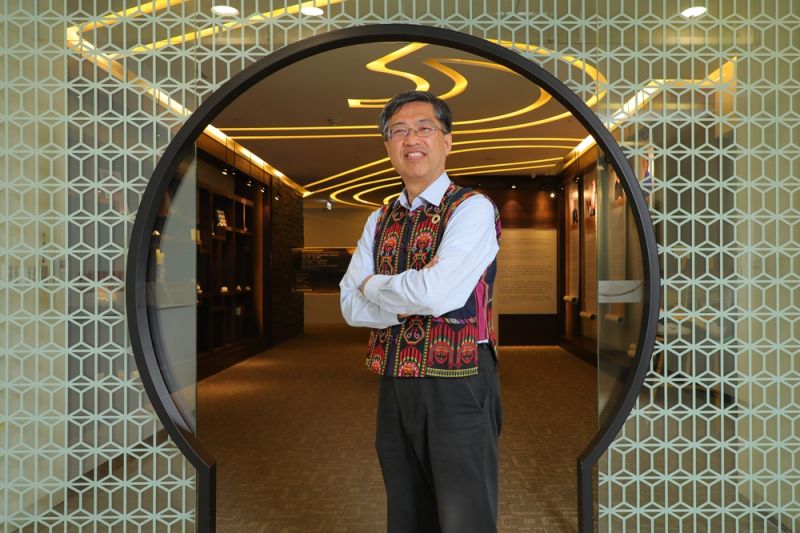

圖/陳振川任唐獎基金會執行長,讓世界看見台灣永續實力。黃菁慧攝

陳振川,一位走過學界、政界、國際舞台的土木工程學者,不只在921與莫拉克災後重建中扮演關鍵角色,更將循環經濟與永續理念深植台灣工程實務。如今,他成為全球頂尖智庫「羅馬俱樂部」正會員,與世界領袖並肩而立,不僅是個人榮耀,更是台灣永續專業獲得國際肯定的時刻。

他把國外第一手的工程學問帶回台灣,也在921大地震、莫拉克風災後的重建扮演重要角色,更把國外各領域一流專家邀請到台灣。而現在,他更成為羅馬俱樂部(Club of Rome)在台灣極少數的正會員(Full member)。

他是國際知名土木工程專家、唐獎教育基金會執行長、台大土木工程系特聘教授陳振川,曾在馬英九政府歷任行政院政務委員、工程會主委、莫拉克颱風災後重建推動委員會執行長,以及行政院雲嘉南區聯合服務中心主任。

羅馬俱樂部是研討國際政治、經濟問題的知名智庫,包括CNN創辦人透納(Ted Turner)、金融巨鱷索羅斯(George Soros)、英國前首相布萊爾(Tony Blair)、靈長類動物學家珍古德(Jane Goodall)都是成員之一。

★台灣第一個ESG與USR永續整合平台,加入ESG遠見共好圈★

羅馬俱樂部對世界人口快速增長的模型分析結果,收錄進報告後,出版為書籍《成長的極限》(The Limits to Growth)1972年出版以來,至今仍影響深遠,甚至使聯合國在該年成立人類環境會議。說羅馬俱樂部是國際永續浪潮的先驅,一點也不為過。

扎實學問後盾,用誠與勤打動眾人

陳振川能進入國際頂級智庫,與國際巨擘齊名,不只憑藉他40多年來在工程永續專業的耕耘,更和他「勤」與「誠」的人格特質有關。

走進採訪現場,即便陳振川還在上一場會議,但會議室桌上已充滿堆積如山的資料,每一份都用螢光筆劃上重點,一旁還有他親筆寫上,密密麻麻的筆記。

「從過去到現在,每一次採訪他,都像是在上課,上完課還可以拿到老師印製的大量資料與講義,」一位曾在陳振川擔任工程會主委時,主跑該部會的記者至今仍記憶猶新。

用行動實踐永續,從小開始做起

但陳振川和一般學者的最大不同是,在論理之外,具體實踐所學,論述也相當接地氣。「永續工程的核心就在實踐,而且要從身邊的人事物開始做起,再逐步擴及社會、全世界,」他透露,這種觀念其實深植在他的成長歷程當中。

在基隆八斗子漁港長大的他猶記,成長過程中印象最深刻的就是周遭山與海的美,父親也嚴格要求他養成隨手關燈的習慣,成為他永續觀念重要啟蒙。

一直到台大土木工程系畢業後,他到美國陸續取得萊斯大學(William Marsh Rice University)土木工程碩士、西北大學(Northwestern University)土木工程博士,返國後一面回到母校台大教書,一面也把國外最新的循環經濟、減碳概念帶進工程實務界當中。

例如1980年代,中鋼、台電把煉鋼、燒煤所產生的爐石和飛灰直接傾倒至大海,造成嚴重環境汙染。甫回國的陳振川就投入研究,成功把這些工業副產品轉化為高品質的建材,甚至還讓中鋼成立專門的爐石子公司——中聯資源。

打造高強度混凝土,解決爐石、飛灰汙染

陳振川解釋,由爐石、飛灰製成的材料,可產出高流動性、高強度的混凝土,強度是一般混凝土的三倍,而且還能減少材料消耗,延長建築物的使用壽命至少百年以上。

目前,台灣用爐石、飛灰代替水泥,替代率已經高達42%,意思是每100公斤的水泥當中,就有42公斤是爐石、飛灰等工業副產品,不只替代率在全球名列前茅,更廣泛應用在台北車站前雙子星大樓等重要建築。

除了在材料上力行永續,陳振川更成為永續傳教士,把相關理念推廣至工程界。身為行政院國家第一屆永續發展委員會國土資源組的共同召集人,他是全台第一個把土木工程和永續直接連結的專家。

「土木工程師就是21世紀的永續發展工程師。」他強調,土木工程和社會、經濟、環境、災害等面向關係緊密,每一位工程師都對社會、環境有重大責任。

2006年,擔任亞洲土木工程聯盟(ACECC)會長期間,陳振川更與時任台北市長郝龍斌、慈濟基金會等41位各國代表,在台北101簽署「亞洲高峰會ACECC台北永續發展宣言」,把永續發展觀念傳播至國際工程界。

921大地震到88風災重建,都扮演吃重角色

正因不斷把學術理論應用在實際工程實務上,面對反應時間短、衝擊大的天然災害,陳振川總被賦予關鍵角色。

例如,1999年的921大地震後,擔任災後重建民間諮詢團工程與防災組召集人的他,就推動運用「補強加固」方式,成功讓70多棟受損集合住宅維持安全、堪住狀態,節省大量建材消耗。

另外,震後拆除的大量建築廢棄物,也在他協助之下,轉化為可再次利用的資源,一方面避免資源浪費,另方面也阻止另一場環境浩劫的發生。

2009年8月的莫拉克風災災後,他也因為災後重建表現可圈可點,從工程會副主委升任為主委,並兼任莫拉克颱風災後重建推動委員會執行長。

當時,莫拉克颱風雖然強度只是中度颱風,卻在肆虐台灣的短短五天內帶來暴雨,在阿里山觀測站更測得台灣史上最高總累積雨量3059.5毫米。

「這場颱風造成半個台灣嚴重破壞,重建不能只是修復,還要從永續角度出發,以國土保育為優先,才能降低未來損失。」陳振川因而提出「永續家園」的重建理念,災後共興建43個永久屋基地,總計3561戶,這些永久屋興建時不只考量耐用,更要融入原住民在地文化,確保歷史文化得以傳承。

此外,由於阿里山地區驚人雨量影響,多座橋梁嚴重受損。陳振川認為,阿里山是國際級觀光景點門面,因而擬定「再造阿里山風華」計畫,採用永續公共工程理念進行重建。從2009至今,歷經無數極端氣候下的暴雨侵襲,這些橋梁和道路仍能維持順暢運作。

打破各自為政窠臼,救災深獲肯定

同時,陳振川在重建過程中也發現各單位各自為政,導致重建治標不治本,因而在他主導下,推動「山、路、橋、河」的區域性整體治理,把山坡地、道路、橋梁、河流視為整體系統,從上游到下游進行通盤考量,確保重建品質穩固、持久、耐用。

除了區域性整體治理外,國內災害處理往往分成防災、救災、重建三大階段,如果沒有跨部會整合單位,各部會時常各自為政,導致效率不彰。

但當時在莫拉克風災後,負責指揮屏東林邊、佳冬清淤重建工作的他,即便各界預期要四個月才能清理完畢,但他整合軍方、民間志工,並妥善溝通各環節,只用了50天就完成任務,讓當地活動得以迅速恢復。

陳振川認為,做學問時孜孜矻矻的精神,是讓他得以從學界到政界無往不利的主因。「災後重建,面對國軍將領、部落耆老、一般民眾,你唯一能做的就是把資料攤開,用實證數據讓大家冷靜下來聽你講話,」他描述莫拉克風災重建場景時說道。

而影響更為深遠的,則是他發起並撰寫《永續公共工程——節能減碳政策白皮書》,為後續政府與工程界推動節能減碳提供重要的指導方針。

莫拉克風災重建工作圓滿告一段落後,總統馬英九更在2014年親授陳振川「三等大綬景星勳章」,感謝他以專業、愛心、效率整合政府和民間資源,使災區重生且充滿韌性,對其在重建工作的投入與付出表達高度肯定。

任唐獎基金會執行長,讓世界看見台灣永續實力

陳振川從學界、業界、政界的豐富經驗,不只是學而優則仕的展現,更讓他成為國際間聲譽卓著的土木永續工程專家,而這也奠定他在2012年接任唐獎教育基金會執行長時,能從更宏觀的視野與各領域世界一流單位、專家、學者進行深度交流與互動。

例如,大學同班同學、現任桃園市長張善政,就是陳振川時常分享唐獎得主研究成果的對象之一。

今年3月,《黃仁勳傳》作者史蒂芬・維特(Stephen Witt)應邀來台訪問,並與張善政對談時,兩人談到要在乾燥的美國亞利桑那州打造半導體聚落的侷限時,張善政立即分享第六屆唐獎永續發展獎得主奧馬爾・亞基(Omar Yaghi)能從沙漠空氣取水的網格科學,讓維特聽了嘖嘖稱奇。

陳振川認為,唐獎是世界上少數以「永續發展」作為主軸的大型獎項。相較於諾貝爾獎主要關注基礎科學,唐獎則更重視因應當前所面臨的人口、資源、環境等全球性挑戰。

例如,永續發展獎的核心就和永續發展相關,而生技醫療獎則和人類健康、疾病相關。漢學獎廣義代表東方文化與文明,法治獎則強調公民與正義,希望能為國與國、人與人間的不公平和衝突帶來曙光。

「科學和科技固然重要,但文化與法治同樣是文明的基石,」陳振川舉唐獎的生技醫療獎為例指出,有1/2得主後來都獲得諾貝爾奬肯定,「代表我們的評選水準夠高,也可以讓台灣在國際舞台上更具有影響力。」今年7月,陳振川獲選為羅馬俱樂部正會員。能獲得全球永續思潮先驅肯定,對他而言是莫大榮耀與肯定。

把東方思潮帶進羅馬俱樂部,向下扎根培養下一代人才

羅馬俱樂部表示,陳振川獲選的理由是,他長期致力於永續發展、減災與災後重建,以及循環經濟的豐富體驗和貢獻,是全球公認的災害緩解、永續基礎建設專家,撰寫過多件具有影響力的出版物,並在世界各地發表主題演講。

「羅馬俱樂部過去以西方思想為主,但現在開始關注東方,代表對台灣理念、經驗的認可。」陳振川期許,可以扮演橋梁角色,把台灣在循環經濟、防災重建等領域經驗分享給全世界,同時也引進俱樂部內專家的前瞻理念,促進台灣和國際更深層的交流。

但他也不忘向下扎根、培養下一代。不時陪同唐獎得主到國內高中、大學交流的他,希望把得主的智慧與力量傳播出去,在讓世界看見台灣永續發展結果的同時,也要把世界的前沿知識帶進台灣,讓台灣和全世界能成為邁向更好未來的共好夥伴。

從災後重建到國際交流,陳振川始終以專業、勤勉、誠懇實踐永續理想。他的故事證明,土木工程不只是建築,更是守護土地與社會的責任。當台灣經驗走向世界,也讓世界因台灣在極端氣候的新日常中更具防災韌性。

【陳振川小檔案】

年齡:71歲

學歷:台大土木工程系學士、美國萊斯大學(William Marsh Rice University)土木工程碩士、西北大學(Northwestern University)土木工程博士

現職:唐獎教育基金會執行長、國立台灣大學土木工程系終身特聘教授、俄羅斯國際工程院副院長及台灣分會理事長

曾任:行政院公共工程委員會主任委員兼莫拉克颱風災後重建推動委員會執行長、行政院政務委員、行政院雲嘉南區聯合服務中心主任、行政院公共工程委員會副主任委員、台灣混凝土學會創會理事長、亞洲土木工程聯盟(ACECC)會長、國際社會管理系統學會(SSMS)理事長、亞洲混凝土聯盟(ACF)副會長、行政院國家科學委員會工程處土木學門召集人、國立台灣大學土木工程系教授